Содержание

как потомки воинов Аттилы оказались в Сибири — Кириллица — энциклопедия русской жизни

2021-07-12 09:30:10

Уникальный народ кеты, проживающий вдоль Енисея, по мнению ученых, ведут свою родословную от гуннов, завоевавших земли от Волги до Рейна. Кроме того, им приписывают кровную связь с теми древними племенами, которые когда-то пересекли Берингов перешеек и в обозримом будущем превратились в первых американских индейцев.

Откуда они пришли?

О самих гуннах известно совсем немного. Мы не знаем наверняка, где зародилась эта грозная орда, как складывался этот народ, кому они были родственны и на каком языке они говорили. Опорной точкой завоеваний, твердыней власти гуннских вождей была древняя страна Паннония, в своих границах примерно совпадающая с современной Венгрией. Во многом благодаря этому гунны традиционно пользуются большой популярностью среди мадьяр: по сей день имя Аттила является одним из популярнейших в стране. Однако родственные связи между двумя этими народами искать бессмысленно: предки венгров перекочевали в этот регион много позже разрушения гуннской империи и, разбив местных славян, осели на Дунае. История обретения венграми новой родины хорошо известна ученому сообществу и полностью исключает родство с гуннами. Тем более, что древние мадьяры – угорский народ, родственный современным хантам и манси, а это значит, что они даже антропологически чужды гуннам.

История обретения венграми новой родины хорошо известна ученому сообществу и полностью исключает родство с гуннами. Тем более, что древние мадьяры – угорский народ, родственный современным хантам и манси, а это значит, что они даже антропологически чужды гуннам.

Если брать данные языкознания, а это важнейший способ в определении родственных международных связей, то здесь объем информации будет совсем мал: известно несколько имен собственных гуннских вождей и пара слов, записанных книжниками Рима.

До позапрошлого века было принято считать, что гунны – это какой-то частный случай очень древних монгольских орд, однако в наше время от этой версии полностью отказались. Многие исследователи рассматривают как весьма вероятное прототюркское происхождение гуннов. Однако относительно недавно возникла точка зрения, согласно которой гунны относятся к очень древней и почти утраченной в наше время общности – к енисейским народам. Автором этой смелой теории является венгерский ученый Лайош Лигети. Его концепция довольно быстро обросла множеством сторонников среди авторитетных ученых. В своих рассуждениях он опирался на скупые данные лингвистики, археологии и на древнекитайские летописи, в которых очень четко фиксируется, кто и когда беспокоил границы Поднебесной.

Его концепция довольно быстро обросла множеством сторонников среди авторитетных ученых. В своих рассуждениях он опирался на скупые данные лингвистики, археологии и на древнекитайские летописи, в которых очень четко фиксируется, кто и когда беспокоил границы Поднебесной.

Кеты — потомки древних гуннов

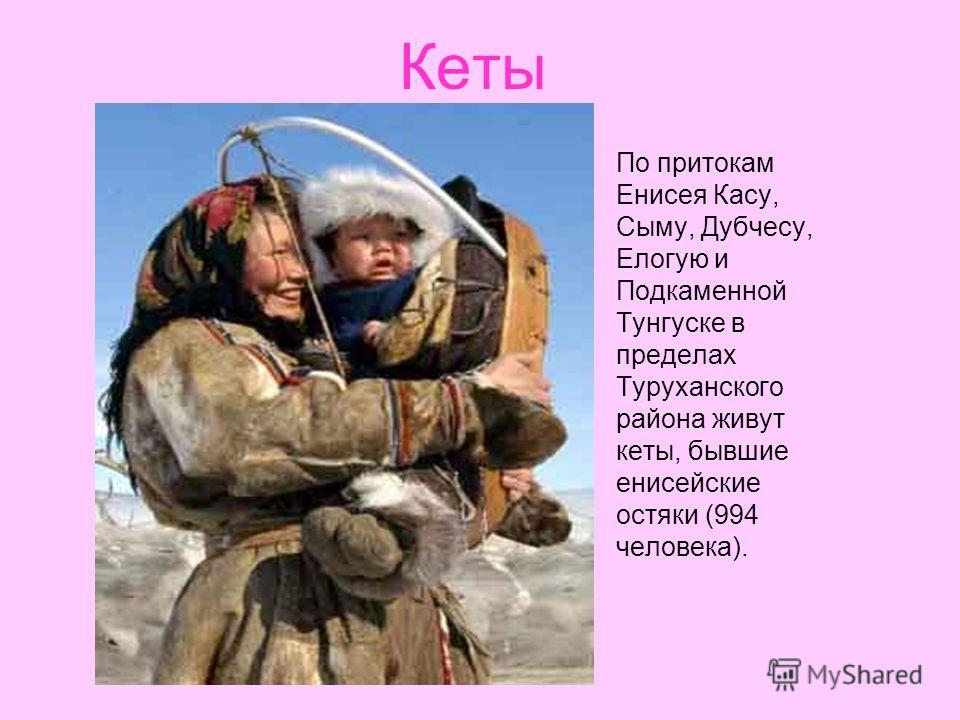

Так кто же такие эти таинственные енисейские народы и что происходит с ними сегодня? Надо признать, что в численном отношении аттиловы родственники измельчали. В наше время сохранился всего один енисейский народ – это очень малочисленные и, вероятно, очень древние кеты. Согласно последней переписи населения всего в России насчитывается 1219 представителей этого народа, большая часть из которых проживает в сельской местности Туруханского района Красноярского края. Из всего этого числа на своем родном кеттском языке говорят чуть более двухсот человек.

Еще на стыке XVIII и XIX веков енисейские языки были куда более многочисленны. Всего их насчитывалось шесть, а именно: коттский, кеттский, югский, пумпокольский, аринский и асанский. Большая часть из них вымерла еще в XVIII столетии, однако, например, югский язык полностью исчез уже в постсоветское время.

Большая часть из них вымерла еще в XVIII столетии, однако, например, югский язык полностью исчез уже в постсоветское время.

Традиционные занятия енисейцев – охота и рыбная ловля. Очень большое внимание уделялось промыслу пушнины – большей частью объектами охоты служили белки, песцы и горностаи, которых кеты отсылали в виде дани русским царям. Как и их грозные родственники гунны, кеты славились навыками меткой стрельбы из лука, довершая своё мастерство вымазанными ядом наконечниками стрел. К оленеводству пришли достаточно поздно, позаимствовав эти навыки у пришлых народностей. Причем оленеводство применялось исключительно в транспортных целях и не распространилось на все кеттские поселения. Жили в землянках и переносных жилищах, чем-то схожих с ненецким чумом (по-кеттски такое жилище называется «кус»). Перемещались по рекам на несложных лодках-однодеревках. Шили одежду из оленьих шкур или выменянного у русских сукна. Впрочем, кеты современности постепенно отходят от традиционного образа жизни, постепенно забывается язык, а вместе с ним неминуемо утрачивается и национальная идентичность.

Возможно, вместе с вымирающим языком енисейских кетов замолкнет последнее эхо великих хозяев степей древности – могучих кочевников гуннов.

Читайте наши статьи

на Дзен

Енисейская экологическая станция «Мирное» | ИПЭЭ РАН

ЕНИСЕЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «МИРНОЕ»

Заведующий – Луневский В.М.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Станция «Мирное»

На станции имеется: 2 лабораторных корпуса, столовая, общежитие, баня, склад. Транспортное сообщение – в основном водное (до Лесосибирска, Красноярска). Станция способна единовременно принимать до 15–20 сотрудников и студентов.

Сбор энтомологического материала

Станция организована по инициативе академика РАСХН Е.Е.Сыроечковского в 1969 г. на территории фактически к тому времени брошенной деревни Мирное в Туруханском районе Красноярского края. С 1980 г. станция принадлежит ИПЭЭ РАН. Станция расположена на берегу р. Енисей в среднем течении и окружена среднетаежными темнохвойными лесами из кедра сибирского, ели, сосны и лиственницы. В долине Енисея представлен сложный комплекс из темнохвойной тайги, кустарниковых (ивовых) сообществ и нескольких типов лугов. Станция находится в пределах биосферного полигона Центрально-Сибирского биосферного заповедника.

Енисей в среднем течении и окружена среднетаежными темнохвойными лесами из кедра сибирского, ели, сосны и лиственницы. В долине Енисея представлен сложный комплекс из темнохвойной тайги, кустарниковых (ивовых) сообществ и нескольких типов лугов. Станция находится в пределах биосферного полигона Центрально-Сибирского биосферного заповедника.

Организаторы станции поставили перед собой задачу изучения зональных особенностей природы Центральной Сибири на Енисейском меридиональном трансекте. Поэтому при том, что основной задачей станции было изучение таежных экосистем, она явилась опорной базой для более широких исследований и обобщений, касающихся не только таежных территорий, но также и тундровых и арктических ландшафтов, к северу включая Таймыр, а также юга Енисейской Сибири — вплоть до степей и полупустынь Хакасии и Тывы. Из широкого круга направлений научной работы станции можно выделить следующие.

1. Изучение биологического разнообразия на Енисейском меридиональном трансекте. Комплексный долговременный мониторинг. Основные исследования велись в фаунистическом и флористическом планах, а также в биогеографическом аспекте. Отдельное внимание уделялось изучению феномена Енисейской биогеографической границы, являющейся важнейшей меридиональной биогеографической границей Палеарктики. Отдельное внимание уделялось изучению редких видов животных и миграций птиц в Центральнопалеарктическом миграционном регионе. Одним из основных теоретических направлений почвенно-ботанических исследований является разработка методики комплексного мониторинга нарушенных экосистем. Целью таких мониторинговых исследований является оценка сроков, возможностей и перспектив восстановления нарушенных сообществ как целостных природных систем.

Комплексный долговременный мониторинг. Основные исследования велись в фаунистическом и флористическом планах, а также в биогеографическом аспекте. Отдельное внимание уделялось изучению феномена Енисейской биогеографической границы, являющейся важнейшей меридиональной биогеографической границей Палеарктики. Отдельное внимание уделялось изучению редких видов животных и миграций птиц в Центральнопалеарктическом миграционном регионе. Одним из основных теоретических направлений почвенно-ботанических исследований является разработка методики комплексного мониторинга нарушенных экосистем. Целью таких мониторинговых исследований является оценка сроков, возможностей и перспектив восстановления нарушенных сообществ как целостных природных систем.

2. Научные основы таежного и тундрового природопользования. Исследования развивались в плане общих и частных проблем и практических вопросов таежного природопользования Енисейского Севера. Научной основой общего таежного природопользования служила комплексная концепция биогеоэкономики (Сыроечковский и др. ,1982), в которой органически сочетаются биологические, экономические, географические и социальные аспекты. К числу важнейших частных проблем таежного природопользования, разрабатывавшихся на базе Енисейской станции, относится изучение экологии, рационального использования и охраны ключевых промысловых видов животных тайги: соболя, бурого медведя, северного оленя и глухаря.

,1982), в которой органически сочетаются биологические, экономические, географические и социальные аспекты. К числу важнейших частных проблем таежного природопользования, разрабатывавшихся на базе Енисейской станции, относится изучение экологии, рационального использования и охраны ключевых промысловых видов животных тайги: соболя, бурого медведя, северного оленя и глухаря.

3. Охрана экосистем и научные основы заповедного дела. Очевидно, что экспедиционных работ недостаточно для глубокого изучения экосистем и разработки научных основ их охраны. Для этого необходимы многолетние стационарные исследования, которые можно проводить на базе заповедников и биостанций. Таким образом сформировалась идея организации меридиональной енисейской системы охраняемых территорий. На протяжении последующих десятилетий эта идея последовательно воплощалась в жизнь. Если в 1956 г. на Енисее был только один заповедник — «Столбы», то к 2000 г. образовалась достаточно репрезентативная система из 10 заповедников, двух биологических станций и ряда государственных заказников, отражающая зональное природное и биологическое разнообразие: от арктических пустынь на севере до сухих степей и полупустынь на юге трансекта.

4. Популяционно-экологические исследования. Пожалуй, это наиболее традиционное для биологических стационаров направление. В Мирном на протяжении всех лет существования проводились орнитологические работы: изучение ландшафтной структуры населения птиц, изучение пространственной и временной динамики населения птиц в пойме Енисея, изучение межгодовой динамики популяций, кормового поведения и экоморфологии близких видов птиц, мониторинг структуры и динамики размещения птиц. Вторым объектом работ этого направления являются мелкие млекопитающие. В результате многолетнего изучения движений численности мелких млекопитающих выявлен четкий 4-летний цикл динамики численности. При этом решающим фактором, позволяющим популяции Micromammalia иметь столь четкую циклику численности, в условиях прииенисейской Центральной Сибири является стабильный и высокий снежный покров, укрывающий зверьков зимой от неблагоприятных внешних воздействий.

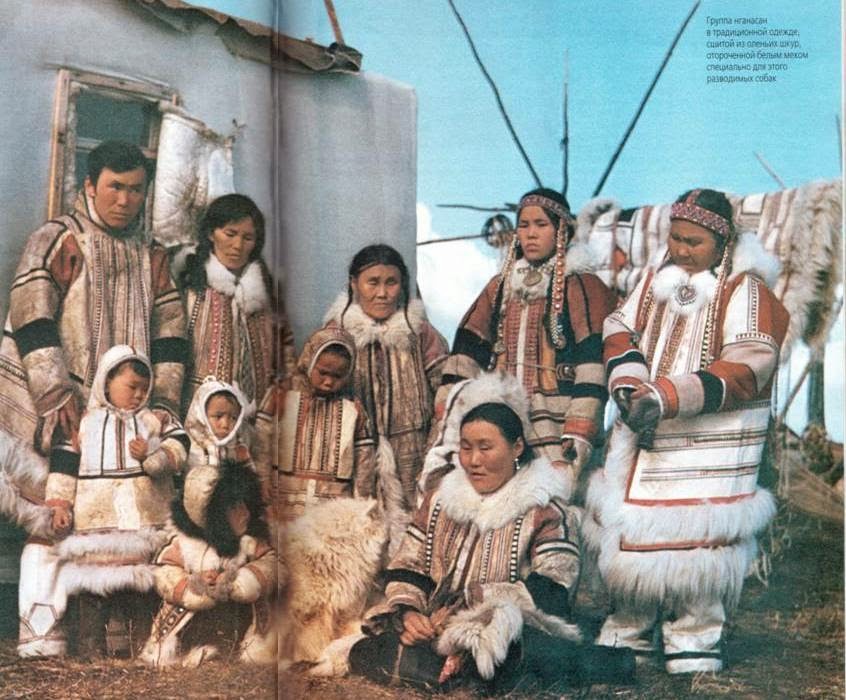

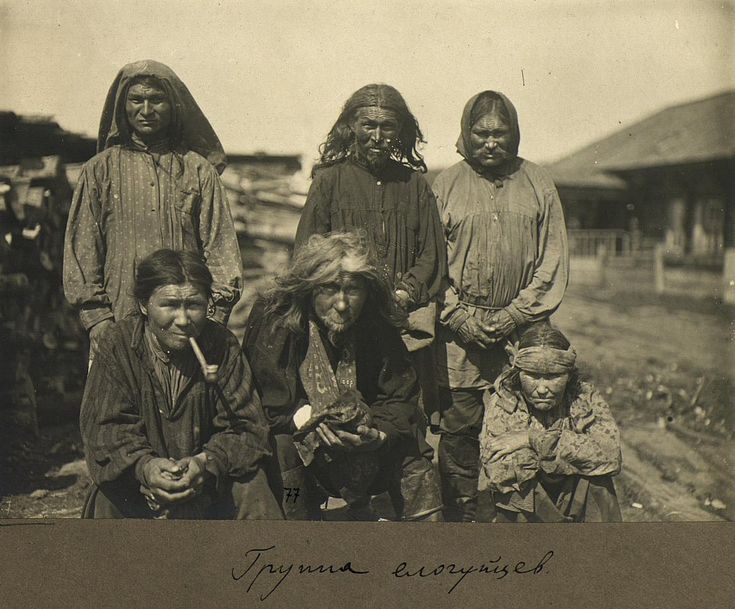

5. Этноэкологические исследования. Енисейский трансект представляет большой интерес и в этноэкологическом отношении. Здесь, в северных районах Красноярского края и двух автономных округах (Таймырском и Эвенкийском) живут, кроме русского населения, 8 коренных народов Севера: кеты, селькупы, эвенки, якуты, энцы, ненцы, долганы, нганасаны. Особое внимание уделено кетам, проживающим в районе станции. Изучаются этноэкологические аспекты традиционного природопользования кетов — изучение отдельных этнических групп этого народа (елогуйские кеты, суломайские кеты, курейские кеты) Были разработаны рекомендации по рационализации традиционного природопользования, способствующие выживанию народа кетов в целом, в том числе способствующее этому создание специального типа этноэкологических особо охраняемых территорий. Этот тип особо охраняемых территорий закреплен в российском законодательстве (Федеральный закон об ООПТ, 1995). В 1987 г. в бассейне р.Елогуй был создан первый в России государственный эколого-этнографический заказник «Елогуйский». Другой аспект работ — решение проблем выживания малочисленных народов в полигонах биосферных заповедников.

Здесь, в северных районах Красноярского края и двух автономных округах (Таймырском и Эвенкийском) живут, кроме русского населения, 8 коренных народов Севера: кеты, селькупы, эвенки, якуты, энцы, ненцы, долганы, нганасаны. Особое внимание уделено кетам, проживающим в районе станции. Изучаются этноэкологические аспекты традиционного природопользования кетов — изучение отдельных этнических групп этого народа (елогуйские кеты, суломайские кеты, курейские кеты) Были разработаны рекомендации по рационализации традиционного природопользования, способствующие выживанию народа кетов в целом, в том числе способствующее этому создание специального типа этноэкологических особо охраняемых территорий. Этот тип особо охраняемых территорий закреплен в российском законодательстве (Федеральный закон об ООПТ, 1995). В 1987 г. в бассейне р.Елогуй был создан первый в России государственный эколого-этнографический заказник «Елогуйский». Другой аспект работ — решение проблем выживания малочисленных народов в полигонах биосферных заповедников. Эти вопросы разрабатывались на примере полигона Центральносибирского биосферного заповедника.

Эти вопросы разрабатывались на примере полигона Центральносибирского биосферного заповедника.

Енисейская экологическая станция «Мирное»

Кеты, енисейские остяки в России Профиль

Введение / История

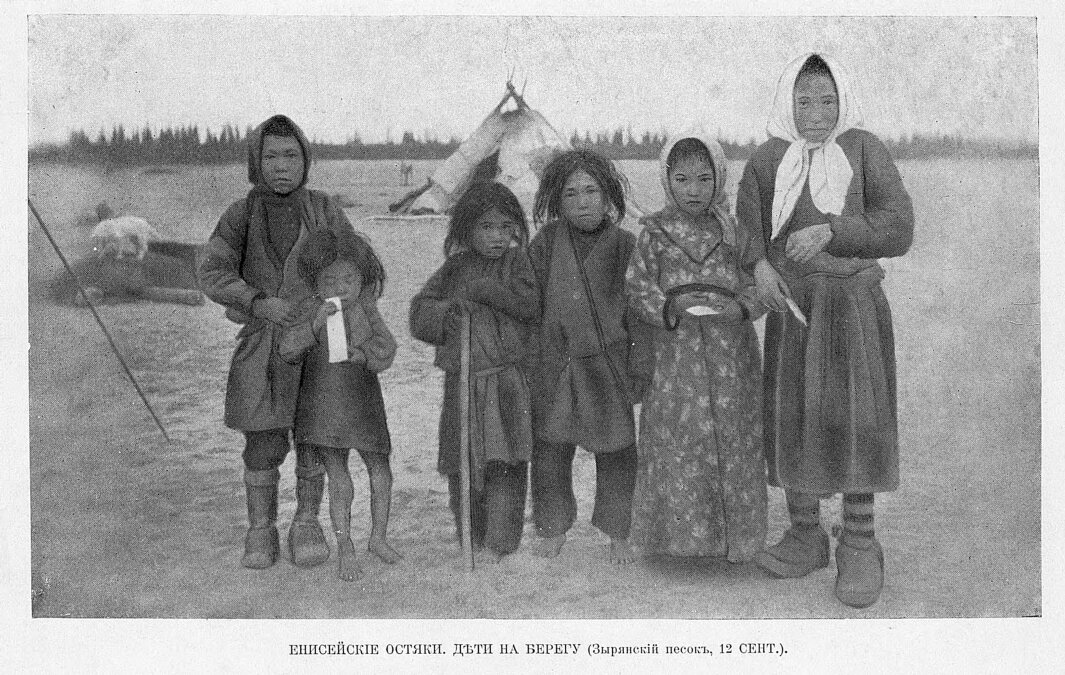

Кеты — одна из самых малочисленных групп населения северной Сибири. По переписи 1989 года насчитывается 1084 человека. «Кет» означает «люди, которые свободны и живут в тайге». Они известны как кеты с 1029 года. До 1029 года они были известны как остяки, енисейские остяки или енисейцы. Предки кетов образовались южнее между Обью и Енисеем в результате смешения европейцев из Южной Сибири и древних монголов.

Где они находятся?

Кеты расселились на севере Красноярского края, причем большая их часть проживает на территории Туруханского района. Они обитают компактными группами по притокам Енисея (Елогуй, Сургутиха, Пакулеха, Курейка). Некоторые кетские семьи живут среди русских в других енисейских селах. В течение первого тысячелетия нашей эры они вступили в контакт с тюрками, самодийскими и угроязычными народами. В результате миграций более мелкие группы стали расселяться к северу от Енисея. Есть три местных родственных группы, известных как земшаки на Нижней Подкаменной Тунгуске, богденцы на реке Бахте и инбаки в бассейне реки Елогуй. Позднее из-за переезда некоторых семей на север образовались смешанные территориальные группы.

В результате миграций более мелкие группы стали расселяться к северу от Енисея. Есть три местных родственных группы, известных как земшаки на Нижней Подкаменной Тунгуске, богденцы на реке Бахте и инбаки в бассейне реки Елогуй. Позднее из-за переезда некоторых семей на север образовались смешанные территориальные группы.

Какова их жизнь?

Кетский язык обособлен, не включает и даже не похож ни на какой другой азиатский язык. Исследователи-лингвисты нового времени подчеркивают общие черты в основных принципах кетского языка и некоторых языков кавказских горцев — басков и североамериканских индейцев. Кетский язык делится на два разных диалекта: имбатский и сымский, которые значительно отличаются друг от друга по фонетике, акции и лексике. Кетское письмо построено на основе русскоязычной графики. Преподавание в школе кетского языка было восстановлено после 19-го века.30 с. Сейчас они составили букварь и другие учебники на кетском языке.

В традиционной культуре наблюдается сочетание бродячих рыбаков и таежных охотников с элементами культуры, такими как использование землянок, запасов пищи, шуб, сложенной обуви, культ земли, животных и т. д. Для кочевников Южной Сибири и Средней Азии народ, общими элементами являются их шалаш, хитонная одежда, кузнечное ремесло, шаманство и т. д. При торговле это прежде всего рыба, лось и олень, водоплавающие и лесные птицы. Использование оленьего транспорта было заимствовано во второй половине XVII—XVIII вв. от самоедов; однако он не использовался среди всех кетов. Все группы P. Tunguska жили без оленей. Их пищей было вареное и жареное мясо и рыба. Питались запасами сушеных юколей, порсов, рыбьего жира, вяленого мяса. Пищу готовили на костре, а пресный хлеб пекли из муки на костре или в глиняной посуде. В летнее время их пищу также составляли всевозможные ягоды, клубни сарана, а вместо чая заваривали другие растения.

д. Для кочевников Южной Сибири и Средней Азии народ, общими элементами являются их шалаш, хитонная одежда, кузнечное ремесло, шаманство и т. д. При торговле это прежде всего рыба, лось и олень, водоплавающие и лесные птицы. Использование оленьего транспорта было заимствовано во второй половине XVII—XVIII вв. от самоедов; однако он не использовался среди всех кетов. Все группы P. Tunguska жили без оленей. Их пищей было вареное и жареное мясо и рыба. Питались запасами сушеных юколей, порсов, рыбьего жира, вяленого мяса. Пищу готовили на костре, а пресный хлеб пекли из муки на костре или в глиняной посуде. В летнее время их пищу также составляли всевозможные ягоды, клубни сарана, а вместо чая заваривали другие растения.

Дома мужчины работали с деревом, костью и в кузницах. Кетские луки, ножи, скребки и т. д. были известны на севере Енисея и могли быть обменены. Женщины одеты в шкуры (зверей, птиц, рыб) и бересту. Из таких же предметов изготавливалась и посуда. Из оленьей кожи шили нижнее белье и летнюю обувь. Зимняя обувь состояла из меховых сапог с матерчатым голенищем. Во время путешествия на оленьих упряжках надевают меховую одежду с капюшонами и меховые сапоги.

Зимняя обувь состояла из меховых сапог с матерчатым голенищем. Во время путешествия на оленьих упряжках надевают меховую одежду с капюшонами и меховые сапоги.

Традиционным жилищем кетов была коническая хижина из жердей и берестяных крыш. В нем также была землянка с каркасом из наклонных бревен. Их временными убежищами служили ямы в снегу, шалаши из гнутых веток и другие хозяйственные постройки (например, оленьи сараи с дымоходами и амбары на сваях). В начале 20 века появился первый каркасный дом. Они переселялись в места летней рыбалки, а осенью перебирались в охотничьи угодья на огромных лодках (илимках) с помещением, покрытым берестой. Было распространение цельных лодок. Во время зимней охоты использовали ручные и оленьи упряжки, тропы из лосиной шкуры, широкие лыжи с низом, покрытым мехом (камус).

Каковы их убеждения?

Кеты сохранили свои традиционные верования и культы, сформировавшиеся на основе ранних мифологических представлений о мире. Кеты — шаманисты. Однако у них никогда не было профессиональных шаманов. Основная функция шаманов заключалась в том, чтобы лечить и предсказывать. В образе Верховного бога Эси (бога неба) они олицетворяли небо и связывали с ним явления природы. Хозяйка Севера выступила против него, и считалось, что носитель зла Ходжедем насылает беды, проклятия, язвы и болезни. Южная Хозяйка по имени Томем олицетворялась в образе перелетных птиц. У них был культ огня, семейных духов-хранителей и духов-хозяев. Также у них были алели, хранители дома и семьи, которые изображались в виде женских фигур.

Однако у них никогда не было профессиональных шаманов. Основная функция шаманов заключалась в том, чтобы лечить и предсказывать. В образе Верховного бога Эси (бога неба) они олицетворяли небо и связывали с ним явления природы. Хозяйка Севера выступила против него, и считалось, что носитель зла Ходжедем насылает беды, проклятия, язвы и болезни. Южная Хозяйка по имени Томем олицетворялась в образе перелетных птиц. У них был культ огня, семейных духов-хранителей и духов-хозяев. Также у них были алели, хранители дома и семьи, которые изображались в виде женских фигур.

Prayer Points

Молитесь, чтобы у современных кетов было сердце жаждущее познать Единого Истинного Бога всех!

Молитесь, чтобы к ним приходили миссионеры, живущие жизнью, демонстрирующей Божью весть о любви и прощении, и способные найти способы представить Истину Божьего Слова в понятной и убедительной форме.

Молитесь, чтобы Бог помог кетам принять Иисуса как своего Спасителя и ходить с Ним как с Путем, Истиной и Жизнью.

Источник текста:

Юбилейная Адлета

Полный профиль проекта Джошуа на: www.joshuaproject.net/people_groups/16023/RS

Необъяснимое происхождение кетов Сибири

Обновлено

17 апреля, 2018 — 13:56

dhwty

Кеты – это коренной народ, проживающий в Сибири и считающийся одной из самых малочисленных этнических групп в этом регионе. Их внешний вид, язык и традиционный полукочевой образ жизни сбивают ученых с толку их происхождением, а некоторые предполагают связь с коренными племенами Северной Америки. Есть даже кетский фольклор, что они пришли из космоса. Каково может быть истинное происхождение этих, казалось бы, неуместных людей?

Расселение кетов в Сибири

Слово «кет» может быть переведено как «человек» или «мужчина» и является современным названием этой конкретной сибирской этнической группы. Однако до этого они были известны как остяки или енисей-остяки (это тюркское слово, означающее «чужой»), что является отражением местности, где они жили. Первоначально кеты расселились в среднем и нижнем бассейне реки Енисей, которая находится на территории современного Красноярского края Сибирского федерального округа.

Первоначально кеты расселились в среднем и нижнем бассейне реки Енисей, которая находится на территории современного Красноярского края Сибирского федерального округа.

Они традиционно вели кочевой образ жизни, охотясь и продавая мех животных, таких как белка, лиса, олень, заяц и медведь, у русских торговцев. Они строили палатки из дерева, бересты и шкур, разводили оленей и рыбу с каноэ. Многие из этих действий практикуются и по сей день.

- Ужин из обугленной репы 400-летней давности проливает новый свет на завоевание Сибири

- Найдено: могила сибирской дворянки возрастом до 4500 лет со ссылками на коренных американцев

- Вымершие денисовцы из Сибири делали потрясающие украшения. Они также открыли Австралию?

Лодки енисей-остяков готовятся к старту из Сумарокова. ( Public Domain )

В то время как кетское население было удивительно стабильным в течение 20 го века, оставаясь на уровне около 1000 человек, число носителей кетского языка постепенно уменьшалось. Этот язык уникален, так как считается «живым языковым ископаемым». Лингвистические исследования, проведенные на кетском языке, привели к теории о том, что этот народ каким-то образом связан с некоторыми индейскими племенами Северной Америки, и что последние много тысячелетий назад мигрировали из Сибири.

Этот язык уникален, так как считается «живым языковым ископаемым». Лингвистические исследования, проведенные на кетском языке, привели к теории о том, что этот народ каким-то образом связан с некоторыми индейскими племенами Северной Америки, и что последние много тысячелетий назад мигрировали из Сибири.

Фольклор кетов

Согласно одной кетской легенде, кеты были пришельцами, пришедшими со звезд. Другая легенда гласит, что кеты первоначально поселились в южной части Сибири, либо в районе Алтая и Саян, либо между Монголией и озером Байкал. Однако приход в этот район захватчиков вынудил кетов бежать в сибирскую тайгу на север. Легенды гласят, что этими захватчиками были тистады, или «каменные люди», которые, возможно, были одними из народов, сформировавших ранние степные конфедерации гуннов. Также предполагалось, что эти народы были кочевниками-оленеводами и скотоводами.

- Последний из сибирских единорогов: что случилось с легендарными однорогими зверями размером с мамонта?

- Вымерший детеныш пещерного льва в «идеальном» состоянии найден в Сибири.

Вселяет надежду на клонирование

Вселяет надежду на клонирование - Древнейшие палеолитические наскальные рисунки в Сибири могут быть более древними, чем считалось ранее

Кетские женщины и дети, 1913 г. ( Public Domain )

Загадочный язык кетов

Можно сказать, что самым интригующим аспектом кетского языка является их язык. Во-первых, кетский язык не похож ни на один другой язык, на котором говорят в Сибири. На самом деле этот язык принадлежит к лингвистической группе, известной как енисейская, которая состоит из ряда родственных языков, на которых говорили в районе Енисея. Кроме кетского, все остальные языки этой семьи в настоящее время вымерли. Югский язык, например, был объявлен вымершим в 1990, в то время как остальные, включая языки котт и арин, вымерли к 19 веку.

Есть опасения, что в будущем вымрет и кетский язык. По данным переписей, проведенных в 20 гг., численность кетов была стабильной на протяжении десятилетий, резко не увеличиваясь и не уменьшаясь. Однако настораживает тот факт, что число кетов, говорящих на родном языке, сократилось. В 1989 переписи, например, всего зарегистрировано 1113 кетов. Тем не менее лишь около половины из них владели кетским языком, и ситуация ухудшалась. В отчете Al Jazeera за 2016 год, например, утверждалось, что «осталось, возможно, всего несколько десятков свободно говорящих людей, и в основном им больше 60 лет».

Однако настораживает тот факт, что число кетов, говорящих на родном языке, сократилось. В 1989 переписи, например, всего зарегистрировано 1113 кетов. Тем не менее лишь около половины из них владели кетским языком, и ситуация ухудшалась. В отчете Al Jazeera за 2016 год, например, утверждалось, что «осталось, возможно, всего несколько десятков свободно говорящих людей, и в основном им больше 60 лет».

Плавучие дома кетов, 1914 г. ( Public Domain )

Североамериканское происхождение?

Кетский язык привлек внимание лингвистов, поскольку считается, что этот язык произошел от протоенисейского языка, который, возможно, был связан с такими разнообразными языками, как баскский в Испании, барушаский в Индии, а также китайский и тибетский. . Эдвард Вайда, исторический лингвист из Университета Западного Вашингтона, даже выдвинул гипотезу о том, что кетский язык может быть связан с языковой семьей на-дене в Северной Америке, в которую входят такие языки, как тлинкит и атабаскский.

Наконец, было отмечено, что если гипотеза Вайды окажется верной, это будет весьма важным открытием, поскольку оно прольет больше света на вопрос о том, как была заселена Америка. Помимо языковых связей, исследователи также стремились установить генетические связи между кетами и коренными американцами, чтобы еще больше подтвердить миграционную гипотезу. Эта попытка, однако, не была очень успешной. Во-первых, несколько образцов ДНК, которые были получены, могли быть загрязнены. Во-вторых, коренные американцы часто отказываются предоставлять образцы ДНК, поэтому вместо них использовались образцы ДНК коренных жителей Южной Америки.

Верхнее изображение: кеты, коренные народы Сибири. Черно-белое фото, 1900-е гг. ( Public Domain )

Автор: Wu Mingren

Ссылки

Арктический совет атабасков, 2018. Кеты России и атабаскские народы Северной Америки. [Online]

Доступно по адресу: http://www.arcticathabaskancouncil. com/aac/?q=node/18

com/aac/?q=node/18

Проект Джошуа, 2018. Кеты, Енисей Остяк в России. [Онлайн]

Режим доступа: https://joshuaproject.net/people_groups/16023/RS

Казакевич О., 2005. Кетский язык. [Online]

Режим доступа: http://lingsib.iea.ras.ru/languages/ket.shtml

Мировалев М., 2016. Прослеживая древнюю азиатско-американскую миграцию в языке. [В сети]

Доступно по адресу: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/05/tracing-ancient-europe-america-migration-language-160502114625405.html

Редакция Британской энциклопедии, 2016. Кет. [Online]

Доступно по адресу: https://www.britannica.com/topic/Ket

ToDiscoverRussia, 2018. Ket означает «Мужчина». [Online]

Режим доступа: https://todiscoverrussia.com/ket-means-a-man/

Вайда Э. Дж., 2018. Кеты и другие енисейские народы. [Онлайн]

Доступно по адресу: http://pandora.

Вселяет надежду на клонирование

Вселяет надежду на клонирование