Содержание

17 любопытных фактов о жизни кетов — сибирском народе, которому куклы помогают делать уборку / AdMe

662228

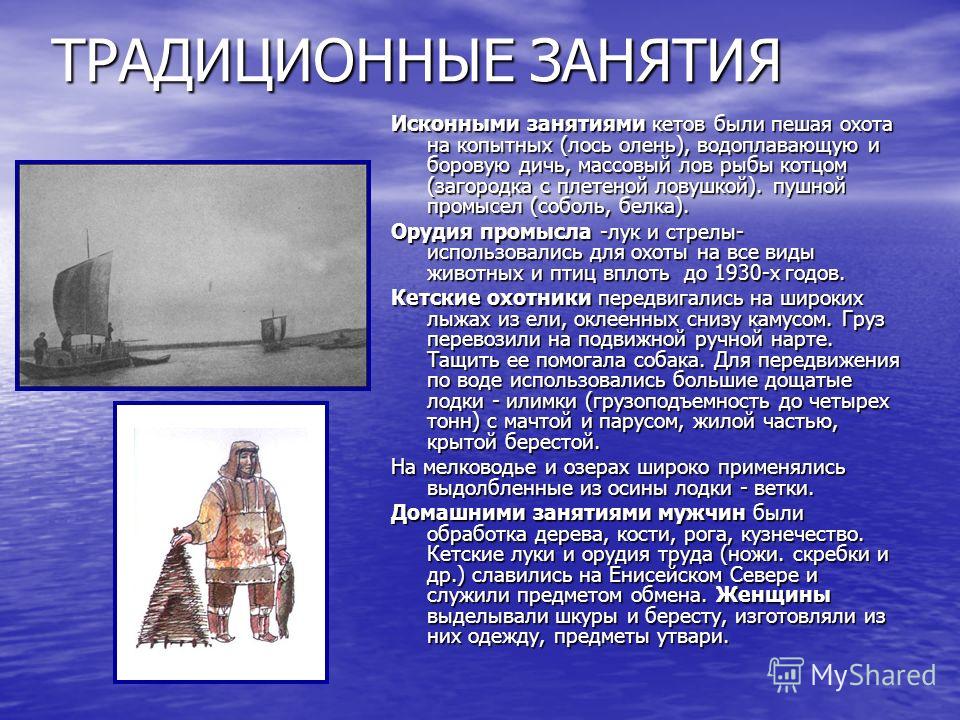

Кеты, енисейские остяки, енисейцы — у этого загадочного народа, «пришедшего с небес», много названий. Себя же этот крошечный этнос, который насчитывает меньше полутора тысяч человек, именует просто «люди» или «народ».

AdMe.ru решил разобраться, почему же кеты считают себя «пришельцами» и вот уже несколько тысяч лет не желают расставаться с этим убеждением. А заодно мы познакомились с «живыми куклами» остяков и кетскими блюдами, которые по вкусу сможет оценить далеко не каждый из нас.

- Кеты — небольшой народ, представители которого сегодня проживают в нескольких деревнях Красноярского края. И хотя кетов к настоящему дню осталось совсем мало, им удалось сохранить свой древний язык, родственный чеченскому и китайскому языкам.

- Несмотря на то что ученые уверены во вполне земном происхождении кетов, енисейские остяки считают иначе. Они верят, что их далекие предки прибыли с небес в час создания Земли.

Такое верование объединяет енисейцев с другим загадочным народом — африканскими догонами, которые тоже считают себя потомками звездных путешественников.

Такое верование объединяет енисейцев с другим загадочным народом — африканскими догонами, которые тоже считают себя потомками звездных путешественников.

© Johann Gottlieb Georgi / Ein Ostiakischer-Hermelin-Fänger / New York Public Library / Wikimedia Commons

Енисейский остяк в национальном костюме, 1799 г.

- Об истории кетов современным ученым известно довольно мало. Лишь одна легенда немного приоткрывает завесу тайны над их происхождением. Согласно ей когда-то давно предки этих людей подверглись преследованиям со стороны враждебного племени — тысьтади. Враги заставили остяков пересечь горный хребет, а затем и вовсе вытеснили их в Сибирь.

- Несмотря на свои сибирские корни, современные кеты генетически связаны с южноамериканскими индейцами. Вполне возможно, что именно их далекие предки на заре цивилизации отправились покорять далекие таинственные континенты.

© Fridtjof Nansen / Yenisei-Ostiaks mens and children / Nansen, Fridtjof Wedel-Jarlsberg (1914) / Wikimedia Commons

- Енисейские остяки мало похожи на своих ближайших соседей.

Считается, что предки кетов сформировались в результате смешения древних европеоидов с монголоидами, став промежуточным звеном между двумя расами.

Считается, что предки кетов сформировались в результате смешения древних европеоидов с монголоидами, став промежуточным звеном между двумя расами. - Кеты искренне считают себя детьми не только неба, но и природы в целом. Они верят, что у всего сущего есть своя душа. Животные, растения и даже камни — все они одушевленные и способны общаться.

- Из-за того, что жизнь кетов всегда была связаны с реками, эти люди не спрашивали адрес своих новых знакомых. Вместо этого остяки говорили: «На какой реке ты живешь?» или «Сколько рек нужно пройти, чтобы добраться до твоего селения?».

- Идущего навстречу кета можно было узнать издалека по его характерному запаху: жители лесных чащ спасались от комаров при помощи специальных дымокуров.

© Fridtjof Nansen / National Library of Norway / Wikimedia Commons

- Ни один кетский праздник не обходился без сказок. Местный рассказчик собирал вокруг себя весь народ и делился старинными легендами о животных, природе, силах добра и зла.

Главным героем таких сказок часто становился местный супергерой Бальнэ, или Черемуховая Палица, который получил такое имя из-за своей особенной деревянной дубинки.

Главным героем таких сказок часто становился местный супергерой Бальнэ, или Черемуховая Палица, который получил такое имя из-за своей особенной деревянной дубинки. - Есть у кетов и еще одна интересная традиция. При рождении ребенка родители дарят ему личную песню, слова которой дополняются с течением его жизни. У песни не только свои слова, но и уникальный мотив — второй такой сыскать на белом свете невозможно.

© Fridtjof Nansen / Men and children of the Yenisei-Ostiaks / National Library of Norway / Wikimedia Commons

- Для того чтобы жениться, жених привозил к чуму своей будущей невесты специальный котел с подарками: украшениями, сукном и беличьими шкурками. Если родственники девушки соглашались с намерением жениха, они оставляли котел нетронутым; при отказе же родители переворачивали котел вместе с дарами.

- Свадебный ритуал по традиции проводил местный шаман. Ведун подходил к этому важному событию основательно: он связывал косы жениха и невесты и обходил несколько раз вокруг будущей пары.

На самой же свадьбе радовались, пожалуй, только родственники молодоженов. Так, пока новоиспеченные муж и жена сидели в разных чумах, отдельно друг от друга, их родные вовсю веселились и устраивали народные гулянья.

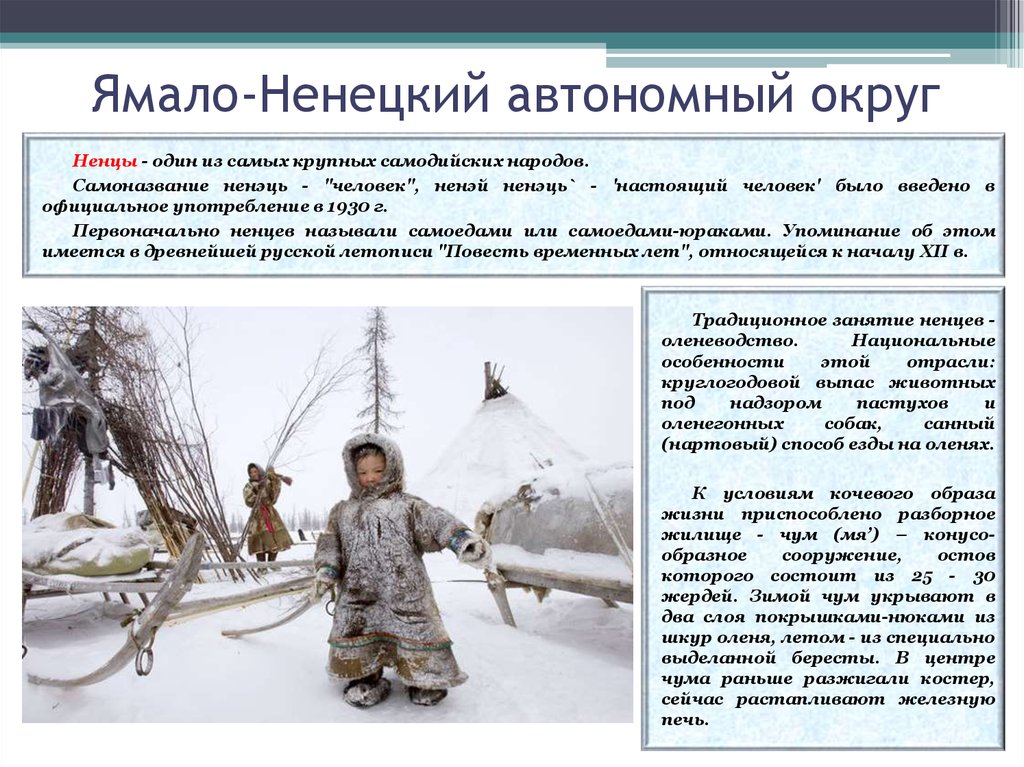

На самой же свадьбе радовались, пожалуй, только родственники молодоженов. Так, пока новоиспеченные муж и жена сидели в разных чумах, отдельно друг от друга, их родные вовсю веселились и устраивали народные гулянья. - Чум из бересты — традиционное летнее жилище енисейских остяков. Зимой же древнему народу приходилось выкапывать специальные полуземлянки с крышей из дерна, веток и земли. В центре таких домов находилось несколько деревянных столов, за которыми собиралась вся семья.

© Центральносибирский Заповедник / YouTube

Летнее жилище кетов.

- Суровый климат и необходимость постоянного пополнения сил привели к формированию у кетов сугубо мясной кухни. К слову, рацион кетов совсем не предполагает употребление в пищу растений. Единственным десертом, который этот древний сибирский народ считает достойным своего внимания, является отваренная в рыбьем жире ягода морошка.

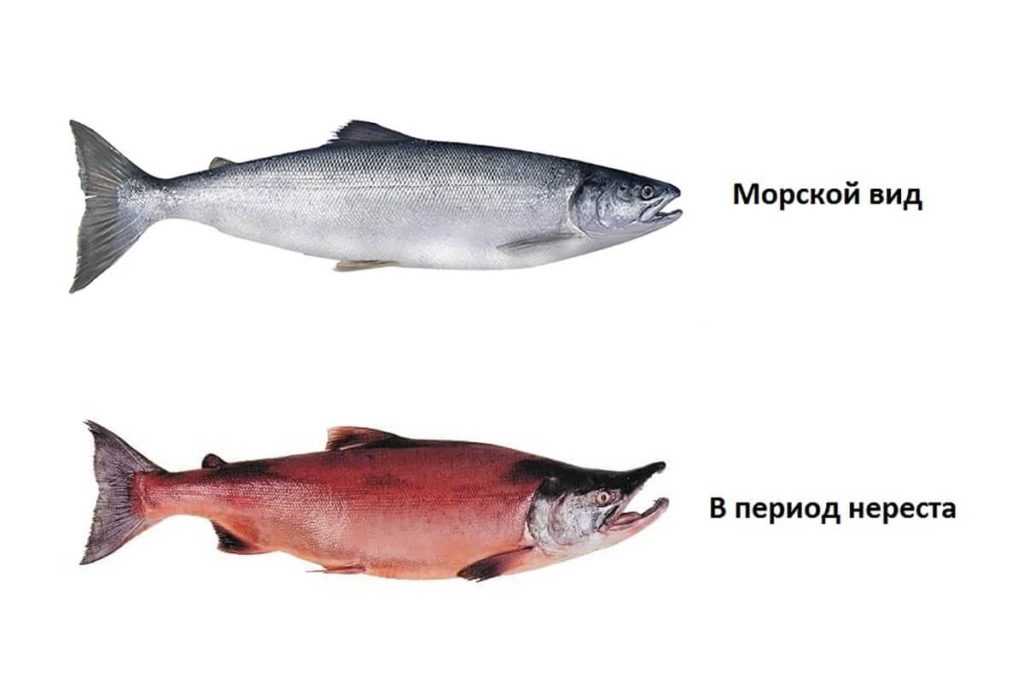

- Одним из главных кетских блюд остается квашеная рыба. Для ее приготовления остяки прячут свежий улов в земляную яму под снег на несколько месяцев.

Вот и весь нехитрый рецепт: по истечении указанного времени северное блюдо «с душком» полностью готово к употреблению.

Вот и весь нехитрый рецепт: по истечении указанного времени северное блюдо «с душком» полностью готово к употреблению.

© Depositphotos.com

Строганина — одно из любимых лакомств северян.

- Кеты не только доблестные охотники, но и создатели одной из самых необычных кукол на планете. Кукла под названием «алэл» — это своеобразный оберег дома остяков от неприятностей и несчастий, за которым ухаживали почти как за полноценным членом семьи.

- Кеты верят, что алэлы живые. Согласно убеждениям остяков, алэлы по ночам помогают с уборкой: в доказательство тому кеты часто демонстрируют стоптанную обувь своих «помощниц».

© Центральносибирский Заповедник / YouTube

А что из жизни кетов больше всего поразило вас?

Внимание: в ноябре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Фото на превью Fridtjof Nansen / National Library of Norway / Wikimedia Commons

662228

AdMe/Культура/17 любопытных фактов о жизни кетов — сибирском народе, которому куклы помогают делать уборку

Поделиться этой статьёй

«Идти в ногу со временем, сохраняя традиции»

Фото из личного архива Хайвалам Вакувагир

Для малых народов Севера остро стоит задача — сохранить свою самобытность. Молодежь уезжает в города, постепенно исчезают народные промыслы, многие говорят уже только на русском, а национальные языки угасают. Кетская активистка Хайвалам Вакувагир из Красноярска всеми возможными путями старается поддержать культуру своего народа и не дать традициям предков кануть в лету. Хайвалам рассказала Familio.media об ощущении связи с родом и о том, что можно сделать в одиночку для сохранения культурной идентичности кетов и эвенков.

Молодежь уезжает в города, постепенно исчезают народные промыслы, многие говорят уже только на русском, а национальные языки угасают. Кетская активистка Хайвалам Вакувагир из Красноярска всеми возможными путями старается поддержать культуру своего народа и не дать традициям предков кануть в лету. Хайвалам рассказала Familio.media об ощущении связи с родом и о том, что можно сделать в одиночку для сохранения культурной идентичности кетов и эвенков.

Возвращение к родовому имени

До этой осени все знали меня под именем Анастасия Салаткина — так указано в документах, так меня называли в школе и позже в университете. Но я с детства ощущала, как будто это не мое имя, и спрашивала: «Почему меня назвали Настей?» При рождении бабушка дала мне также и кетское имя — Хайвалам, что означает «Мать Кедр». В семье меня называли именно так. И вот этой осенью я решила наконец вернуть все на свои места.

Вакувагир — эвенкийская фамилия по отцовской линии. Это очень древний род, который обитал в районе реки Вакунайка — считается, что реку назвали в честь рода. Известно, что племя моих предков пришло с южных земель в районе Байкала, где оно зародилось.

Известно, что племя моих предков пришло с южных земель в районе Байкала, где оно зародилось.

При внесении в переписи со временем фамилия изменилась — родовое именование Вакувагир превратилось в Салаткины (Саладкины). Сборщики ясачного налога написали ее по имени эвенкийского охотника Саладка, который стоял в их списке первым.

Получается, что я сибирская метиска: мама и ее родственники — кеты, а папина сторона — эвенки. Я всегда ощущала связь со своим родом и хотела, чтобы мои имя и фамилия отражали это, поэтому теперь я Хайвалам Вакувагир.

От поиска предков к исследованию народа

Недавно я начала составлять генеалогическое древо моей семьи. Раньше пробовала на бумаге, но было неудобно, все не помещались, и вот начала исследование онлайн. Так я наткнулась на статьи об эвенкийских родах, а затем познакомилась с трудами этнографов-тунгусоведов. Чаще всего информация встречается об эвенках, их сейчас около 38 тысяч, поэтому часто проводятся национальные мероприятия. А вот кеты остаются в стороне, так как их гораздо меньше — всего около 1200 человек, да и активистов мало. Поэтому я стараюсь участвовать в местных проектах, праздниках, конкурсах эссе и поднимать именно кетскую тематику. Если не передавать имеющуюся информацию о кетах, то вскоре об этом народе совсем забудут.

А вот кеты остаются в стороне, так как их гораздо меньше — всего около 1200 человек, да и активистов мало. Поэтому я стараюсь участвовать в местных проектах, праздниках, конкурсах эссе и поднимать именно кетскую тематику. Если не передавать имеющуюся информацию о кетах, то вскоре об этом народе совсем забудут.

Уже сейчас на кетском говорят лишь единицы из старшего поколения. Я и сама изучала его только в начальной школе — у нас был предмет «Родной язык», а потом все предметы были только на русском. В настоящее время учителей кетского нет, и в повседневной жизни его не используют. В целом молодежь сейчас если и понимает что-то по-кетски, то не говорит бегло. А ведь язык уникальный — исследователи до сих пор не могут разгадать истоки его возникновения.

Фото: Прадед Хайвалам Илья Михайлович Тыганов (кетское имя — Сепянг) в заячьей шубе, 1949 год. Этнограф Севьян Вайнштейн попросил Илью Михайловича надеть зимнюю шубу для фото.

По данным Института языкознания, носителей кетского языка сейчас осталось около 60 человек.

Кетский относится к языкам-изолятам, которые не имеют живых родственных языков. Предположительно он принадлежал енисейской языковой семье, все остальные представители которой уже вымерли. Существует гипотеза, что кетский и вся енисейская языковая семья восходят к сино-кавказской макросемье. По другой гипотезе кетский родственен языкам североамериканских индейцев.

У кетского языка интересная морфология: при образовании слов используются не только приставки и суффиксы, но и инфиксы — морфемы, вставляемые прямо в корень слова. Такой способ образования слов существовал также в латыни и санскрите. Например, в русском языке от глагола «бежать» мы образуем форму «прибежать» с помощью приставки, а при инфиксации получилось бы «беприжать».

Еще в кетском языке часто большое количество морфем группируется в одно длинное слово — похожим образом образуются сложносоставные слова в немецком языке. Таким кетским словом можно выразить смысл, эквивалентный целому русскому предложению.

Сергей Бородай, магистр филологии, специалист по функциональной лингвистике, младший научный сотрудник Института философии РАН

Продолжая семейное ремесло

Отец Хайвалам Сергей Васильевич Салаткин с семьей в своей мастерской

С 2016 года я занимаюсь созданием украшений, сувениров и одежды на эвенкийскую и кетскую тематику. У моего отца была своя мастерская по пошиву унтов, а недавно я узнала, что он планировал развивать и национальную сувенирную продукцию. Его жизнь оказалась короткой, и не все задуманное удалось воплотить, но сейчас, получается, спустя много лет я продолжаю семейное дело. Для меня очень ценно, что раньше моя мама помогала отцу с пошивом шапок и вышивками на унты, а сейчас она помогает мне. Я всегда ощущала свою связь с родом. Интересно узнать, кто из предков чем занимался, чтобы увидеть в себе новые грани, новые способности, о которых я еще не подозреваю.

Через сувениры, украшения, через посты в соцсетях я стараюсь рассказывать о культуре кетов и эвенков, чтобы люди чувствовали сопричастность с ней. Осознание принадлежности к своему народу дает чувство гордости. Люди ощущают себя частью самобытной культуры.

Осознание принадлежности к своему народу дает чувство гордости. Люди ощущают себя частью самобытной культуры.

Кетское стойбище, фото из личного архива Хайвалам Вакувагир

За четыре года, что я этим занимаюсь, у меня появились единомышленники, с которыми мы теперь сообща реализуем проекты. Этим летом мы с другими активистам договорились с компанией, организующей речные круизы по Енисею из Красноярска в Дудинку, о создании туристической точки. Построили стилизованное стойбище с кетскими чумами — с теплоходов к нам высаживались туристы, чтобы попробовать традиционные угощения, порыбачить, послушать экскурсию о жизни и занятиях кетов. Это очень важный проект, который, надеюсь, и в следующем сезоне будет развиваться.

Группа на кетском стойбищеХайвалам в национальном костюме

Для стойбища мы с мастерицами сшили несколько национальных кетских халатов котлям (от «котл» — сукно). Для этого мы изучили информацию о национальных костюмах по книгам и посетили краеведческий музей. При пошиве использовали, конечно же, современные ткани, а в старину котлям шили из ровдуги (замши) и сукна. Его кеты выменивали у купцов за пушнину, таким же путем получали и бисер.

Его кеты выменивали у купцов за пушнину, таким же путем получали и бисер.

Бисероплетение и по сей день распространено на севере, и мы тоже создаем украшения — обереги в виде солнышек. Считается, что они служат защитой от злых духов, поэтому издревле их носили на груди. Такое «солнышко» давали, например, охотнику в путь. А сейчас их заказывают, чтобы повесить в машине.

Верование в духов сохранилось в Эвенкии и по сей день. Конечно, при освоении Сибири народы Севера были крещены, но шаманизм сохранился. Причем у эвенков и кетов верования отличаются, у каждого народа свои божества, но везде присутствует двуединство — добро и зло.

Национальные украшения-обереги

В создании украшений и сувениров мне помогает мама, также я сотрудничаю с местными северными мастерицами — это не только бабушки, но и молодые девушки, которым нравится вышивать.

Лично я верю в то, что создавая что-то, очень важно быть в хорошем расположении духа. Поэтому всегда говорю мастерицам, которые изготавливают для меня украшения и сувениры: «Если вы вдруг заболели и настроение плохое, лучше отложите. Пусть это немного скажется на сроках, зато вещь будет наполнена только позитивной энергией».

Пусть это немного скажется на сроках, зато вещь будет наполнена только позитивной энергией».

Сейчас орнаменты в традиционных украшениях и одежде мастерицы чаще используют просто для красоты, а раньше по ним можно было «прочитать», к какому народу относится человек, и даже чем занимается его род. Например, чередование черного и белого бисера или меха означало оленью тропу, значит, семья — кочевники-оленеводы.

Чаще всего в орнаментах используются цвета природы — неба, воды, снега, земли, травы. Сочетание белого и синего больше встречается у северных народов, а у южных преобладают желтый, красный.

Как эвенки и кеты адаптируются к современным условиям

Родители и бабушка Хайвалам

События XX века вообще сильно отразились на жизни коренных народов Севера: борьба с неграмотностью, гонения на шаманизм. Из-за введения системы колхозов и других действий советской власти многие народы отказались от кочевого образа жизни.

Постепенное угасание кетского языка связано с системой интернатов для детей, которая существует с середины XX века. Дети учатся в родных поселках лишь в начальной школе, а потом их на весь год забирают от семьи в крупные районные центры, где все предметы только на русском. За детьми прилетает вертолет и привозит их обратно лишь на лето и новогодние каникулы. И так с 5 по 11 класс.

Дети учатся в родных поселках лишь в начальной школе, а потом их на весь год забирают от семьи в крупные районные центры, где все предметы только на русском. За детьми прилетает вертолет и привозит их обратно лишь на лето и новогодние каникулы. И так с 5 по 11 класс.

В советское время за общение на кетском детей в интернатах даже сурово наказывали — могли запереть в чулане. Так постепенно язык почти исчез — ведь если не говорить на языке с детства, он быстро забывается, а потом уже и нечего передать своим детям.

Я сама жила и училась в интернате и могу сказать, что эта система имеет много минусов. Гораздо лучше было бы построить школы на местах, но у властей на это нет средств. Когда дети вырастают в интернатах, они уже не хотят возвращаться обратно, остаются в крупных центрах, поступают в вузы. Если бы были школы, из поселков не уезжало бы столько молодых людей. Возможно, нынешняя дистанционная система обучения из-за карантина в будущем станет выходом для детей из поселков. Но для этого нужно наладить интернет и обеспечить школьников компьютерами.

Но для этого нужно наладить интернет и обеспечить школьников компьютерами.

Безусловно, образование необходимо, без него сейчас никуда. Надо идти в ногу со временем, но сохранять и свои традиции. Среди моих знакомых в Красноярске есть те, кто занимаются охотой и рыбалкой. Думаю, это зависит от семьи, от того, как они адаптировались к современным условиям. Охота и рыбалка сохраняются, так как сама местность располагает к этому. А в отдаленных поселках тем более: продукты дорогие, поэтому проще собрать ягоды, грибы, поймать рыбу.

Собрать информацию о кетах воедино

Фото из личного архива Хайвалам Вакувагир

Информация о кетах очень разрознена, ее приходится буквально собирать по крупицам. Поэтому мне пришла идея объединить имеющиеся данные в книгу, которую смогут читать кетские дети и все, кто интересуется нашим народом.

Следующим летом я планирую вплотную заняться сбором информации. Хочу поехать в поселок Сулемӄай и там получить больше сведений от местных жителей. Понадобятся и другие поездки по Эвенкии, опросы, работа с этнографами. Это большой проект, на котором я хочу сосредоточиться.

Это большой проект, на котором я хочу сосредоточиться.

У меня сохранились старые аудиозаписи, как моя бабушка поет на кетском, а жительница нашего поселка рассказывает кетскую сказку. Есть также интересные воспоминания моего прадеда — он стал свидетелем падения Тунгусского метеорита.

Хайвалам ведет экскурсию для туристов на кетском стойбище

Я задумываюсь над тем, что должна сделать все от меня зависящее, чтобы, когда состарюсь, не пожалеть о несделанном. Хочется изложить историю своей семьи, то, что я уже знаю, и те сведения о кетской культуре, которые сейчас находятся в разрозненном состоянии. Систематизировать всё, объединить, чтобы мои земляки могли это прочитать, а кетские дети могли бы проводить тематические мероприятия с обсуждением того, что узнали, просмотром документальных фильмов, интервью с учеными. В будущем дети смогут передать эти знания дальше — своим детям.

Если человек забывает свои корни, ему будет тяжело идти вперед, потому что нет базы, на которую можно опереться. Когда ты знаешь и чувствуешь связь со своей семьей, родом, двигаться по жизни гораздо легче.

Когда ты знаешь и чувствуешь связь со своей семьей, родом, двигаться по жизни гораздо легче.

От familio-admin

/ 30.12.2020

От familio-admin

/ 29.12.2020

От familio-admin

/ 10.12.2020

Чам Нгек | Магистр камбоджийской музыки

Чам Нгек — камбоджийский музыкальный мастер с обширным репертуаром из основных камбоджийских музыкальных жанров: пин торф, мохори и пхленг кар. Он играет и преподает на нескольких инструментах и заинтересован в передаче традиций, занимаясь новым творчеством.

Чам Нгек — один из немногих живых мастеров кхмерской музыки во всем мире, обладающий обширным репертуаром и владеющий несколькими инструментами в различных жанрах. В 2004 году он получил премию Бесс Ломакс Хоуз, стипендию NEA National Heritage Fellowship, присуждаемую одному артисту, который внес значительный вклад в свою традицию, обучая и сохраняя важные репертуары. Чам также получил награды Совета по искусству штата Мэриленд и Совета по искусству и гуманитарным наукам округа Монтгомери.

Чам также получил награды Совета по искусству штата Мэриленд и Совета по искусству и гуманитарным наукам округа Монтгомери.

Родившийся в провинции Баттамбанг, Камбоджа, Чам впервые официально изучил репертуар и инструменты основных кхмерских музыкальных жанров — булавку, мохори и пхленг кар — в возрасте десяти лет под руководством своего деда Ум Хиенга. Под руководством своего деда Чам научился исполнять репертуар булавочного торфа на сралаи, конг-томе и самфо. Он также изучал конг-том, самфо и скор-том под руководством мастера Оура, двоюродного брата деда Чама. Хотя дедушка Чама не хотел, чтобы он стал профессиональным музыкантом, его талант и любовь к музыке нельзя было отрицать. Следовательно, дед Чама организовал для него частное ученичество у лучших музыкантов провинции. В возрасте двенадцати лет Чам настолько впечатлил своего учителя, мастера Чоу Нита (мастер ронеат айк), что в том же году выучил хомронг (серию священных песен, имеющих ключевое значение для кхмерской классической музыкальной традиции, известной как булавочный торф).

Хотя Чам считал Мастера Нита своим основным учителем, он продолжал расширять свои знания о конг-томе с Мастером Тоном и свои навыки на ронеат айк под руководством Мастера Чхуорма и Мастера Вана. К восемнадцати годам Чам начал профессионально выступать и руководить ансамблями. У его деда больше не было причин беспокоиться о том, добьется ли он успеха как музыкант. Вместо этого Чам неплохо зарабатывал еще до того, как закончил среднюю школу. Как служащий своей провинции, Чам создавал музыку для официальных церемоний и общественных мероприятий. Выступал он и в других провинциях, проводя недели «в разъездах». В 19В 74 года Чам был выбран в качестве представителя своего региона на национальном музыкальном конкурсе и в резиденции художников, проводимых в Королевском университете изящных искусств в Пномпене.

В 1975 году красные кхмеры оборвали многообещающую карьеру Чама. Пол Пот и его армия заставили жителей Баттамбанга покинуть свои городские дома и переехать в деревни, чтобы начать коллективный социально-экономический эксперимент. В соответствии с этой новой системой семья была распущена, а религия запрещена. Кроме того, казнили горожан, интеллигенцию, капиталистов и бывших государственных чиновников, поскольку они считались потенциальными врагами революции. Невероятно, но Чам Нгек выжил в таких условиях четыре года, отчасти благодаря своим музыкальным способностям. По сей день он живо помнит как минимум два случая, когда его хорошие отношения с лидером красных кхмеров, который также был музыкантом, спасли ему жизнь.

В соответствии с этой новой системой семья была распущена, а религия запрещена. Кроме того, казнили горожан, интеллигенцию, капиталистов и бывших государственных чиновников, поскольку они считались потенциальными врагами революции. Невероятно, но Чам Нгек выжил в таких условиях четыре года, отчасти благодаря своим музыкальным способностям. По сей день он живо помнит как минимум два случая, когда его хорошие отношения с лидером красных кхмеров, который также был музыкантом, спасли ему жизнь.

Когда красные кхмеры потеряли власть в 1979 году, вернуться к жизни, какой она была до 1974 года, было невозможно. Сначала Чам пытался восстановить свою карьеру музыканта, но в конце концов решил переехать со своей семьей в тайские лагеря беженцев. В лагере Као И Данг он привнес свои музыкальные таланты в преподавательскую и исполнительскую деятельность. Он даже преподавал и выступал в Галанге, лагере беженцев в Индонезии, который был последней остановкой Чама перед иммиграцией в Соединенные Штаты.

Переезду Чама в США способствовала просьба о его услугах кхмерской труппы классического танца, с которой он работал во время своего пребывания в лагере Као И Данг. Компания, которая вместе обосновалась в Соединенных Штатах, намеревалась гастролировать по стране, но не могла этого сделать без опытного музыкального руководителя. В ответ на эту дилемму спонсирующие организации труппы ускорили поездку Чама из Индонезии.

С момента прибытия в Соединенные Штаты в июне 1982 года Чам активно консультирует, обучает и выступает по всей стране. Он был ключевым источником информации для исследований и образовательных материалов, документирующих кхмерскую музыку, включая проекты, которые помогли возродить традиционную музыку в Камбодже. Он регулярно выступает на таких площадках, как Кеннеди-центр, Смитсоновский институт и Национальный фольклорный фестиваль; предоставляет музыку для традиционных кхмерских свадеб и религиозных церемоний; еженедельно выступает и преподает в Cambodian American Heritage Inc. в Вирджинии и Камбоджийском буддийском обществе, Inc. в Мэриленде. Роль Чама в этих и других организациях по всей стране выходит далеко за рамки простого выступления: как носитель исчезающей традиции, он является для них консультантом, предоставляя рекомендации по подходящему репертуару и стилю для каждого мероприятия. Более того, даже когда он физически не может находиться более чем в одном месте одновременно, Чаму на самом деле удается присутствовать в разных местах, предоставляя ученикам и преподавателям танцев записи своей музыки.

в Вирджинии и Камбоджийском буддийском обществе, Inc. в Мэриленде. Роль Чама в этих и других организациях по всей стране выходит далеко за рамки простого выступления: как носитель исчезающей традиции, он является для них консультантом, предоставляя рекомендации по подходящему репертуару и стилю для каждого мероприятия. Более того, даже когда он физически не может находиться более чем в одном месте одновременно, Чаму на самом деле удается присутствовать в разных местах, предоставляя ученикам и преподавателям танцев записи своей музыки.

Некролог Сарат Чам — Фолл-Ривер, Массачусетс

Служба похорон и кремации Waring Sullivan Cherry Place

Сарат Чам

Преданный муж, любимый отец и общественный деятель, педагог, боец, герой. Стремление Сарата Чама к великой жизни и свободе всегда будет вспоминаться с любовью, надеждой и светом.

Сарат Чам скончался от болезни печени в больнице Святой Анны в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, в субботу, 10 декабря 2022 года, в 13:07. Он был окружен своими близкими, которые будут ежедневно чтить его память в своих сердцах и жизнях. Родился в начале января 1953 в Камбодже, цель Сарата заключалась в том, чтобы жить полной жизнью и обучать культурным традициям и обычаям — как старым, так и новым.

Он был окружен своими близкими, которые будут ежедневно чтить его память в своих сердцах и жизнях. Родился в начале января 1953 в Камбодже, цель Сарата заключалась в том, чтобы жить полной жизнью и обучать культурным традициям и обычаям — как старым, так и новым.

В 1979 году Сарат Чам боролся за свою свободу и бежал с полей смерти Камбоджи. Несмотря на то, что он стал военнопленным, Сарат чудом избежал ареста красных кхмеров после того, как он и трое друзей храбро разоружили солдата. Вместе они прятались и шли пешком в поисках пути к свободе. 28 дней спустя Сарат и его друзья добрались до лагеря беженцев в Таиланде.

Сарат надеялся спастись от геноцида и получил судьбоносную возможность поехать в Америку. В свой первый год в лагере он познакомился со своей женой, родственной душой и смотрителем Ситой. Они поженились в 1980 и прожил там три года. Весной 1982 года они получили спонсорскую помощь в Америке. Самолет доставил их на другой конец света и приземлился на территории США.

Вскоре после прибытия в Ричмонд, штат Вирджиния, двое друзей Сарата организовали поездку на автобусе для него, его жены и первенца Дэвида в общину в Массачусетсе, где живут люди с его родины. Вместе с семью другими семьями была создана камбоджийская община Грейтер-Фолл-Ривер. С «г. Чум» в качестве их лидера, он рос, и в городе зародилась культура Камбоджи. Они начали миссию по освобождению друзей и членов семьи от геноцида и их эмиграции в Америку.

Вместе с семью другими семьями была создана камбоджийская община Грейтер-Фолл-Ривер. С «г. Чум» в качестве их лидера, он рос, и в городе зародилась культура Камбоджи. Они начали миссию по освобождению друзей и членов семьи от геноцида и их эмиграции в Америку.

У Сарата была одна цель: обучить английскому языку и культурным традициям как можно больше камбоджийских детей. С большим трудом он изменил дату своего рождения на 5 января 19 года.59 лет, чтобы подражать возрасту студента колледжа, и поступил в школу. Он учился в Бристольском общественном колледже и получил степень младшего педагога. Позже он учился в Университете Лесли. Как первый уроженец Камбоджи в Фолл-Ривер, говорящий по-английски, он объявил своим долгом снабдить свою общину языком. Он преподавал в школах Carroll Annex и Healy более 11 лет в качестве преподавателя двуязычного образования и любил каждую минуту своего обучения.

Сарат выражал свой открытый и ласковый характер во многих увлечениях, в основном в любви к музыке. Он мог играть на любом инструменте, который брал в руки. Он часто выступал в камбоджийском свадебном оркестре в качестве ведущего бас-гитариста и клавишника. Он также иногда пел и любил танцевать. В свободное время Сарат любил ловить рыбу, заниматься садоводством, бильярдом и играть в баскетбол. Тем не менее, его самой большой страстью оставались выступления и защита интересов правительства Фолл-Ривер на общественных собраниях, праздниках и культурных мероприятиях.

Он мог играть на любом инструменте, который брал в руки. Он часто выступал в камбоджийском свадебном оркестре в качестве ведущего бас-гитариста и клавишника. Он также иногда пел и любил танцевать. В свободное время Сарат любил ловить рыбу, заниматься садоводством, бильярдом и играть в баскетбол. Тем не менее, его самой большой страстью оставались выступления и защита интересов правительства Фолл-Ривер на общественных собраниях, праздниках и культурных мероприятиях.

В 2003 году здоровье Сарата начало ухудшаться из-за травм, которые он перенес в качестве военнопленного. Столкнувшись с самой сложной битвой в своей жизни, он по-прежнему исследовал различные деловые начинания, чтобы узнать, как еще он мог бы добиться успеха и положительно повлиять на других.

У Сарата остались его обожающая жена Сита Меас Чам, его любящие дети Дэвид, Линда и Кришна, а также сотни членов камбоджийской общины Грейтер-Фолл-Ривер, чьи жизни он изменил своим мужеством, настойчивостью и упорством. . У Сарата раньше его отец Чим Мич, мать Пуч Пич, брат Чхоун Мич и сестра Салли Мич.

Такое верование объединяет енисейцев с другим загадочным народом — африканскими догонами, которые тоже считают себя потомками звездных путешественников.

Такое верование объединяет енисейцев с другим загадочным народом — африканскими догонами, которые тоже считают себя потомками звездных путешественников. Считается, что предки кетов сформировались в результате смешения древних европеоидов с монголоидами, став промежуточным звеном между двумя расами.

Считается, что предки кетов сформировались в результате смешения древних европеоидов с монголоидами, став промежуточным звеном между двумя расами. Главным героем таких сказок часто становился местный супергерой Бальнэ, или Черемуховая Палица, который получил такое имя из-за своей особенной деревянной дубинки.

Главным героем таких сказок часто становился местный супергерой Бальнэ, или Черемуховая Палица, который получил такое имя из-за своей особенной деревянной дубинки. На самой же свадьбе радовались, пожалуй, только родственники молодоженов. Так, пока новоиспеченные муж и жена сидели в разных чумах, отдельно друг от друга, их родные вовсю веселились и устраивали народные гулянья.

На самой же свадьбе радовались, пожалуй, только родственники молодоженов. Так, пока новоиспеченные муж и жена сидели в разных чумах, отдельно друг от друга, их родные вовсю веселились и устраивали народные гулянья. Вот и весь нехитрый рецепт: по истечении указанного времени северное блюдо «с душком» полностью готово к употреблению.

Вот и весь нехитрый рецепт: по истечении указанного времени северное блюдо «с душком» полностью готово к употреблению. Кетский относится к языкам-изолятам, которые не имеют живых родственных языков. Предположительно он принадлежал енисейской языковой семье, все остальные представители которой уже вымерли. Существует гипотеза, что кетский и вся енисейская языковая семья восходят к сино-кавказской макросемье. По другой гипотезе кетский родственен языкам североамериканских индейцев.

Кетский относится к языкам-изолятам, которые не имеют живых родственных языков. Предположительно он принадлежал енисейской языковой семье, все остальные представители которой уже вымерли. Существует гипотеза, что кетский и вся енисейская языковая семья восходят к сино-кавказской макросемье. По другой гипотезе кетский родственен языкам североамериканских индейцев.