Содержание

История, обычаи и традиции народов Красноярского края

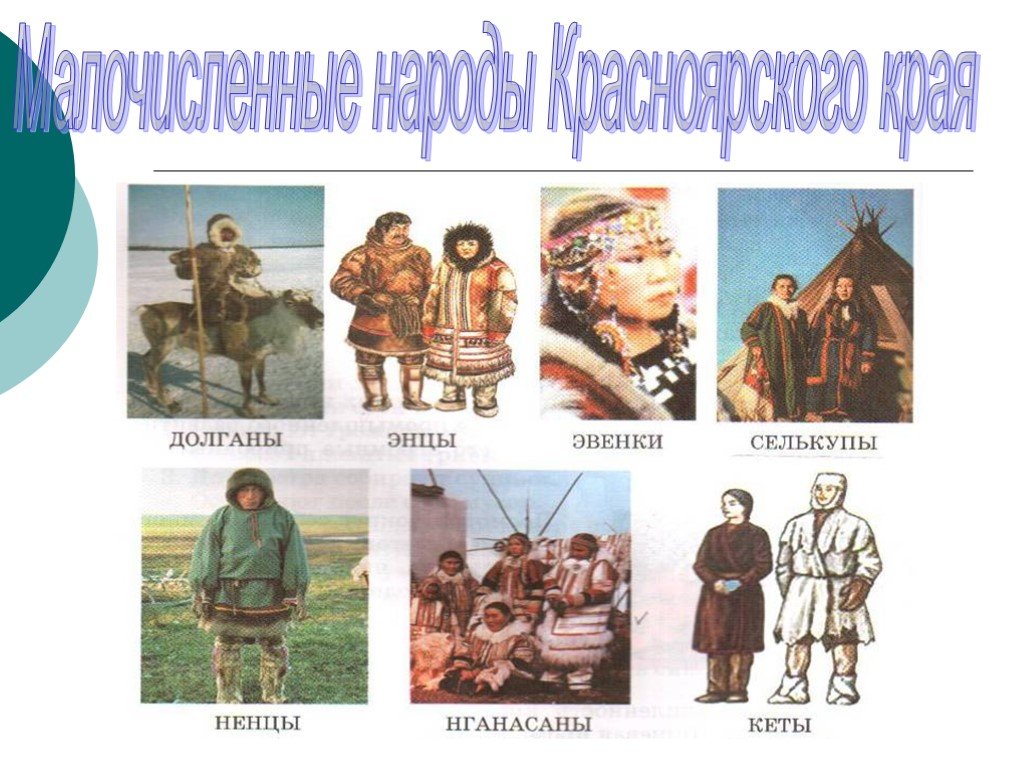

Традиции и обычаи Красноярского края – это симбиоз культур народов, населяющих эту землю. В этом удивительном уголке России от берегов Карского моря и до границы с Монголией уживаются долганы и нганасаны, чулымцы и кеты, эвенки и юги, ненцы и якуты, энцы и селькупы, а также хакасы. Каждый из народов сохранил культуру предков, поэтому путешествие по Красноярскому краю – это увлекательное погружение в самобытное прошлое.

Кто живет в Красноярском крае

Народные традиции этой территории складывались веками. Сегодня здесь проживает 159 народностей. Большинство – русские, и связано это не только с заселением региона еще в XVII веке, но и с активным переселением народов во времена СССР. В XIX столетии здесь появились представители всех республик Союза. При этом Красноярский край остается лидером по численности коренных народов, традиции которых и сложили культуру этого уголка России.

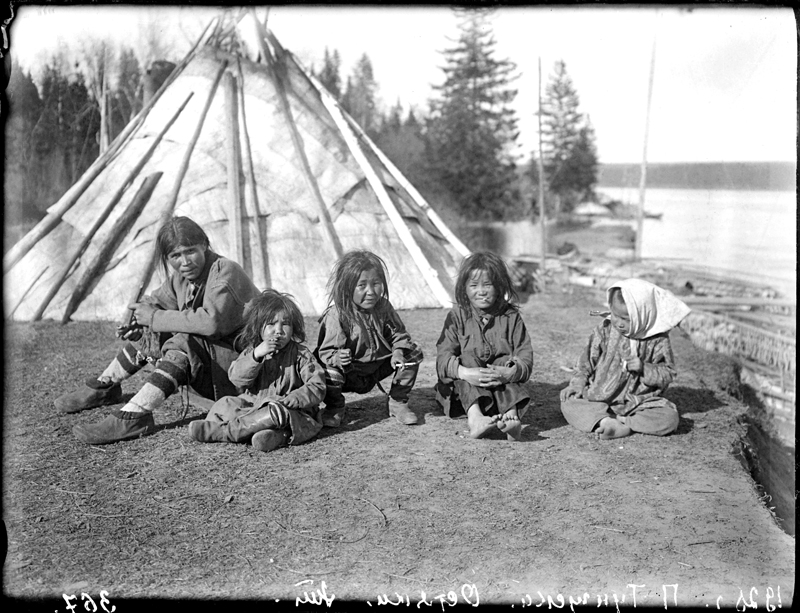

Историки утверждают, что эта территория начала осваиваться еще 200 тыс. лет назад. Первые поселения появились на юге, а затем постепенно они распространились на север вдоль Енисея. Вначале сюда пришли монголоидные племена, а уже за ними потянулись тюрки, самодийцы, тунгусы, енисейцы. Сегодня выделяют 10 коренных этносов этого региона. Самым крупным из них считается народ долганы, который образовался из-за смешения северных якутов, эвенков и русских. Окончательно народность оформилась в конце XIX века, а до этого ее причисляли к саха.

лет назад. Первые поселения появились на юге, а затем постепенно они распространились на север вдоль Енисея. Вначале сюда пришли монголоидные племена, а уже за ними потянулись тюрки, самодийцы, тунгусы, енисейцы. Сегодня выделяют 10 коренных этносов этого региона. Самым крупным из них считается народ долганы, который образовался из-за смешения северных якутов, эвенков и русских. Окончательно народность оформилась в конце XIX века, а до этого ее причисляли к саха.

Менее численными считаются нганасаны. Этнос возник в XVIII веке и образовался он от тунгусов и самодийцев. У этого народа Красноярского края сохранилась интересная традиция называть себя «ня», что в переводе значит «товарищ». Нганасаны занимают самую северную часть территории. Ближайшими родственниками их считаются энцы, в формировании которых большую роль сыграли ненцы. В отдельную народность их выделили в 80-х годах прошлого века. В переводе название этноса значит «человек».

Остальные коренные народности считаются малочисленными. К ним относятся чулымцы, которые освоили земли по берегам реки Чулым. Сегодня этот этнос признан вымирающим, так как насчитывает он чуть более 350 человек. Как отдельный народ чулымцы сформировались в XV веке: считают, что это симбиоз тюрков, селькупов и кетов.

К ним относятся чулымцы, которые освоили земли по берегам реки Чулым. Сегодня этот этнос признан вымирающим, так как насчитывает он чуть более 350 человек. Как отдельный народ чулымцы сформировались в XV веке: считают, что это симбиоз тюрков, селькупов и кетов.

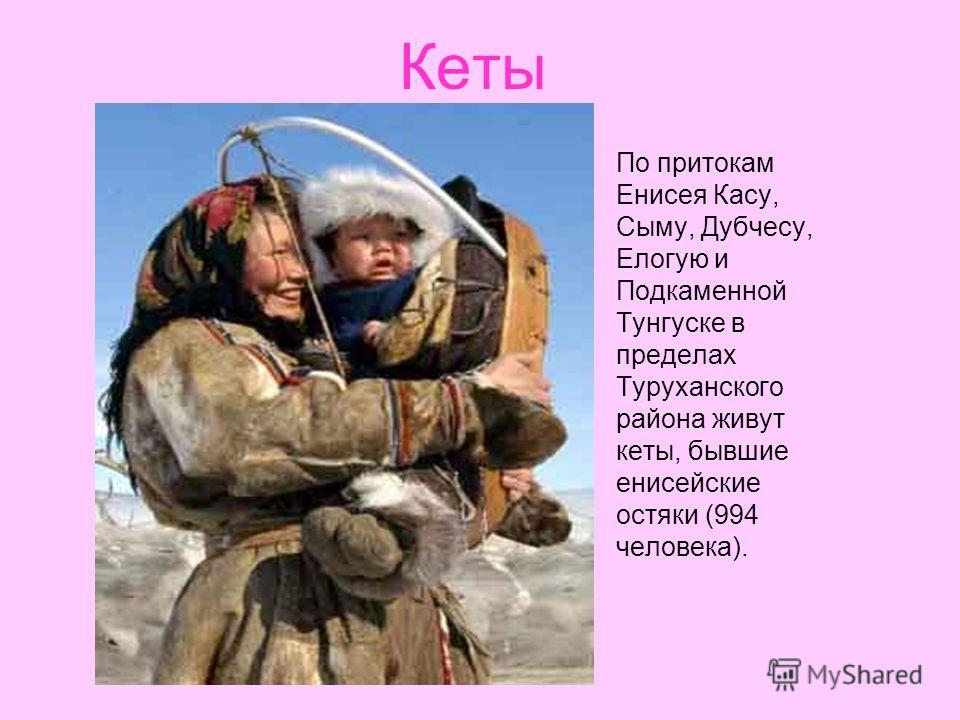

В X веке на территории современного Красноярского края появились собственно кеты, предками которых были эвенки, ханты и селькупы. По численности это довольно крупный коренной этнос, который представляют почти 900 человек. Кеты Красноярского края сохранили не только свои традиции, но и язык, а с 1980 года оформили право на собственную письменность.

Коренной народ эвенки не ограничивается одним ареалом проживания. Больше всего его представителей, конечно, в Эвенкии, но также отдельные группы образовали поселения на Таймыре, в Туруханском и Енисейском районах. Они считаются потомками тунгусов, и сегодня численность этой народности составляет примерно 4 тыс. человек.

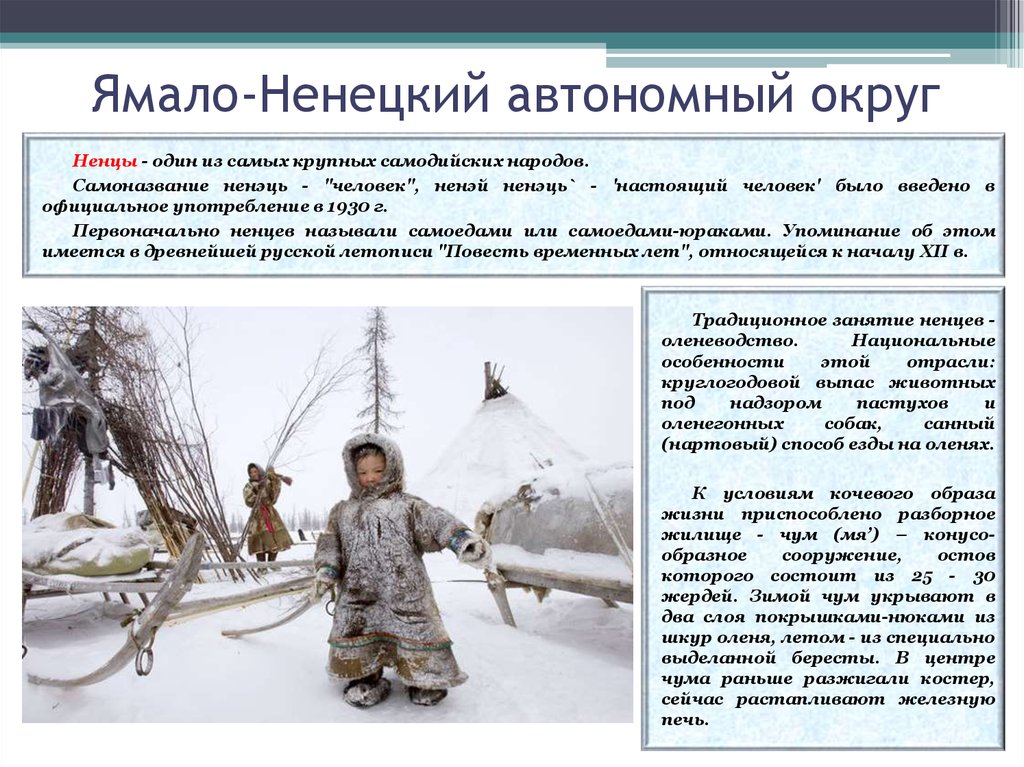

Северо-западную часть заселяют ненцы, которых еще называют самоедами. Численность этноса – около 3 тыс. человек. Они сохранили свой язык и фольклор. От самодийских племен образовались селькупы. Всего сегодня известно о 4 тыс. представителей этого народа, из которых 300 человек проживают именно в этом регионе.

Численность этноса – около 3 тыс. человек. Они сохранили свой язык и фольклор. От самодийских племен образовались селькупы. Всего сегодня известно о 4 тыс. представителей этого народа, из которых 300 человек проживают именно в этом регионе.

Долганы

Традиции этого народа Красноярского края очень интересны, так как в них прослеживаются как отголоски давнего прошлого, так и черты смешения культур. Этнос считается коренным Таймыра, но в начале XIX века его представители большими группами переселились в Туруханский край, где и произошла ассимиляция с тунгусами и русскими. Всего в мире насчитывается около 8 тыс. долган.

Название народности произошло от эвенского рода и означает «средний». У нее есть ряд синонимов: долган называют еще «саха» или «тыа-кихи». Собственного языка у этой народности нет. Говор основан на смеси якутского и эвенкийского наречия и относится к тюркской группе. В 80-х годах прошлого века на нем вышло даже несколько книг местных авторов. Письменность приняли на основе русского алфавита.

В традициях долган Красноярского края – сохранение отголосков древней религии. Предки их исповедовали пантеизм и анимизм. С приходом русских массово стало распространяться православие, но до сих пор христианство здесь сильно смешано с язычеством.

До крещения долганы верили, что мир состоит из трех уровней, в каждом из которых правят свои божества. Духов делили на три категории:

- невидимые, которые окружали людей и вселялись в любые предметы. Их называли «иччи»;

- покровительствующие человеку, которые звались «айыы»;

- злые духи подземного мира, или «абаасы».

Посредниками между мирами были шаманы. Они делились по уровню овладения магическими ритуалами. Один из них совершал все земные церемонии, другой – лечил, а третий был проводником в подземный мир.

Основное занятие долган – охота. У каждого мужчины, отправляющегося за зверем, с собой обязательно должен был быть талисман. Это мог быть любой предмет, в который шаман вселял духа «иччи». Кроме оберегов привлечь внимание духов и выпросить у них удачной охоты и рыбалки можно было через ритуальный хороводный танец хэйро. В нем принимали участие мужчины и женщины, несмотря на то, что главенствующими у этого народа считаются представители сильного пола, и женщины не допускаются до большинства сфер жизни. В землю или лед вбивали шест «хорей», вокруг которого и совершали ритуал.

Кроме оберегов привлечь внимание духов и выпросить у них удачной охоты и рыбалки можно было через ритуальный хороводный танец хэйро. В нем принимали участие мужчины и женщины, несмотря на то, что главенствующими у этого народа считаются представители сильного пола, и женщины не допускаются до большинства сфер жизни. В землю или лед вбивали шест «хорей», вокруг которого и совершали ритуал.

Ели долганы преимущественно оленье мясо. Сразу после охоты обязательно надо было вкусить сырые почки и печень, а также жареные мозги убитого животного. Употребляли в пищу и много рыбы — варили уху, заготавливали строганину, а вот летом ели ее в сыром виде.

В конце XIX века, когда этот народ окончательно перешел в Туруханский край, образовались небольшие поселения, которые называли «станки». Здесь жили семьи в межсезонье. Весной собирались кочевые группы, которые шли на строго отведенную им территорию (у каждой группы был свой участок). Осенью кочевники распадались на семьи, которые всю зиму охотились на пушного зверя и оленя. Первую добычу обязательно приносили в дом и делили ее между всем стойбищем.

Первую добычу обязательно приносили в дом и делили ее между всем стойбищем.

В традициях долган Красноярского края особое место занимает принцип уважения природы. В фольклоре до сих пор сохранились приговоры-табу, связанные с запретом разрушать экосистему.

Кеты

Традиции кетов Красноярского края имеют свои уникальные черты. Это исконно сибирская народность, однако в генетическом коде ее представителей ученые нашли следы южноамериканских индейцев. Объясняют это легендой, что в суровые земли предки кетов попали с небес.

Интересно, что с заселением региона кеты смогли сохранить свои уникальные места обитания. Ранее они селились исключительно вдоль рек в самой северной части этого уголка России. Также кеты сохранили и свой язык — он входит в енисейскую языковую семью, которая фактически перестала существовать еще в XVIII веке. В XIX столетии большинство кетов перешли на доминирующий селькупский язык, но на сегодняшний день все же сохранилось два уникальных диалекта — сымский и имбатский. В постоянной речи их использует всего 1,5% представителей этого этноса.

В постоянной речи их использует всего 1,5% представителей этого этноса.

Кеты придерживаются патриархата. Это заключается не только в обеспечении мужчиной семьи всем необходимым, но и во всем укладе жизни. Только мужчины могут вести торговлю, участвовать в различных голосованиях. Наследство в семье всегда переходит к младшему сыну по мужской линии или братьям умершего. Женщины могут лишь вести домашнее хозяйство. У них нет прав участвовать в ритуалах, особенно в тех, которые связаны с охотой. Отправляясь на промысел, мужчина должен даже окуривать жилище, чтобы выгнать от туда дух женщины.

Кеты жили небольшими семьями, создавая родоплеменные общины. Старшему сыну обязательно «ставили» дом, девочки после замужества уходили жить к мужу, младшему сыну в семье доставалось все имущество родителей. Учитывая кочевой образ жизни, общины сильно не разрастались: в среднем это было по 8-10 чумов.

Традиции кетов связаны с промыслами. Издавна мужчины этой народности считались искусными охотниками и рыболовами. Основные добычи приходились на лето: в это время заготавливали припасы на зиму, вялили, сушили, солили мясо. Разводили оленей, но больше не для еды, а как транспорт. На охоту чаще всего ходили на белку. Из крупного зверя ценность для кетов представляли дикие олени и лоси: из их шкур шили одежду.

Основные добычи приходились на лето: в это время заготавливали припасы на зиму, вялили, сушили, солили мясо. Разводили оленей, но больше не для еды, а как транспорт. На охоту чаще всего ходили на белку. Из крупного зверя ценность для кетов представляли дикие олени и лоси: из их шкур шили одежду.

Особое место занимала охота на медведя, хотя это животное и считалось сакральным. Предки современных кетов верили, что в хозяина леса переселяются духи умерших. Однако это не мешало охотиться на него: в лес отправлялись целыми общинами, а после удачной охоты устраивали большой праздник.

Сохранились интересные свадебные традиции кетов Красноярского края. До сих пор решение о создании новой семьи принимают старшие родственники парня и девушки. Жених обязан давать за невесту выкуп: обычно это шкурки пушного зверя. Их привозят в большом котле, и если родные девушки переворачивают его, это означает отказ. Раньше свадебную церемонию проводил шаман, который связывал волосы молодых, а затем три раза обходил вокруг пары.

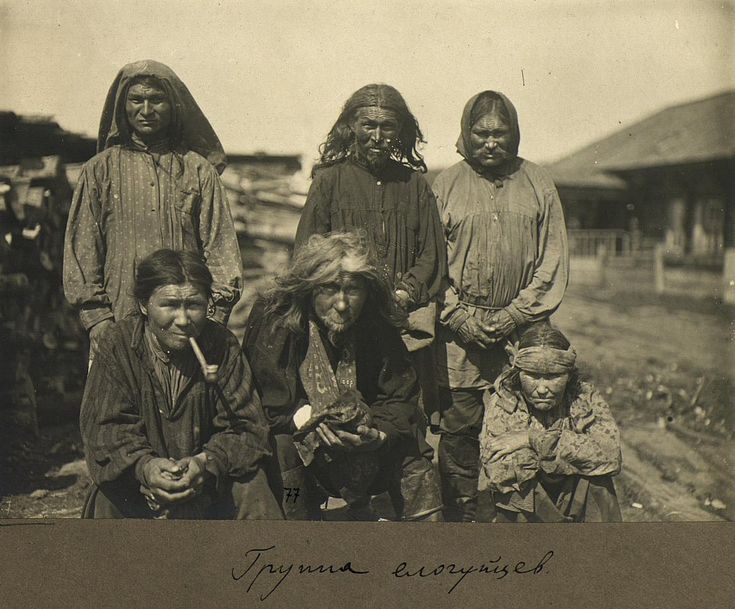

Чулымцы

Один из самых малочисленных народов Красноярского края, ближайшими родственниками которого считаются хакасы. Сегодня возрождение традиций этого этноса поддерживается на государственном уровне, так как коренных носителей культуры этой народности осталось около 350 человек.

В Красноярском крае предки чулымцев поселились еще в XII-XIII веке и постепенно продвигались вниз по реке Чулыма, ассимилируясь с кетами и селькупами. В отличие от других коренных народов этого уголка России, чулымцы Красноярского края, придерживаясь патриархата, признают равноправие мужчин и женщин. Эту интересную традицию они переняли у северных народов.

Как и у других этносов этого региона, основным занятием общин была охота и рыбалка. Для спуска по реке делали лодки-обласки из мягких пород дерева. Сегодня, несмотря на использование современных плавательных средств, эта традиция сохраняется, а на народных гуляниях устраивают даже соревнования по плаванию на обласках.

Из всех народностей этого региона именно чулымцы зарекомендовали себя прекрасными земледельцами и собирателями. Они выращивали просо, ячмень, пшеницу, овес, рожь. Из леса приносили ягоды, съедобные коренья, бересту. Было развито и фермерство — разводили коров и лошадей.

Они выращивали просо, ячмень, пшеницу, овес, рожь. Из леса приносили ягоды, съедобные коренья, бересту. Было развито и фермерство — разводили коров и лошадей.

Традиции чулымцев мало изучены из-за отсутствия у этого этноса письменности. Известно, что ранее они исповедовали анимистический пантеизм. В XVIII веке произошло массовое крещение, но принятие православия так и не искоренило древние верования. До сих пор в жилищах чулымцев можно увидеть тотемы и идолы — чучела или фигурки птиц, шкурки пушных животных. С принятием христианства кардинально изменились свадебные и похоронные традиции. Создание семьи с XIX века происходит через обряды сватовства и венчания. Не вызывают удивления и похороны, хотя ранее это был исконно языческий обряд — в могилу усопшему клали все вещи, которыми он пользовался при жизни. Вместо гроба использовали подстилку из бересты. Тело клали на обожженную землю, а вокруг сооружали подобие саркофага из веток, который защищали земляным курганом.

Несмотря на разнообразие проживающих в Красноярском крае этносов, здесь сложилась уникальная культура. В центре ее традиции, связанные с древними верованиями и шаманизмом. Здесь даже сохранились уникальные календари: ненцы отсчитывают время аж по 10 разным календарям, а селькупы пользуются четырьмя, но это не мешает всем жить в единстве, ориентируясь на законы природы, от которых зависит ведение основных промыслов.

В центре ее традиции, связанные с древними верованиями и шаманизмом. Здесь даже сохранились уникальные календари: ненцы отсчитывают время аж по 10 разным календарям, а селькупы пользуются четырьмя, но это не мешает всем жить в единстве, ориентируясь на законы природы, от которых зависит ведение основных промыслов.

Малые народы России — презентация онлайн

Похожие презентации:

Увековечение имени А. С. Пушкина в названиях городов, улиц, площадей, скверов

Наурыз Праздник

Русская культура во второй половине XIX века

British traditions and customs

Массовая культура

Русская национальная кухня

Традиции Узбекистана

Культура и искусство в 20-30-е гг. XX века. (11 класс)

Ренессанс. Эпоха возрождения

Культура и традиции Казахстана

МАЛЫЕ НАРОДЫ РОССИИ

ОСТЫГАННА БА’Ӈ | ЗЕМЛЯ КЕТОВ

КЕТЫ

ГОЛУБЕВА КСЕНИЯ 6 КЛАСС «Л» ОЦ «ПРОТОН»

2021 ГОД

КЕТЫ — НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЙ КОРЕННОЙ НАРОД СИБИРИ.

ГОВОРЯТ НА КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ, ОТНОСЯЩЕМСЯ К ГРУППЕ ЕНИСЕЙСКИХ

ЯЗЫКОВ. ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСИ 2002 ГОДА, ЧИСЛЕННОСТЬ НАРОДА

СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1490 ЧЕЛОВЕК.

ПРОЖИВАЮТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: В

ТУРУХАНСКОМ, ЭВЕНКИЙСКОМ И ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНАХ. В

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ЭТОГО НАРОДА СОЧЕТАЛСЯ БЫТ ПЕШИХ

РЫБОЛОВОВ И ОХОТНИКОВ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ, А ТАКЖЕ КОЧЕВЫХ

ПЛЕМЕН.

Исконными занятиями кетов были рыболовство и охота на копытных,

водоплавающую, боровую дичь. С развитием товарных отношений на

первое место встала пушная охота. У кетов долго сохранялись культы

земли и промысловых животных.

От соседних народов было заимствовано оленеводство.

Ремесла делились на мужские и женские. Домашними занятиями

мужчин считалась обработка дерева, рога, кости, кузнечное дело.

Кетские луки и орудия труда славились на Енисейском Севере.

Женским занятием была выделка шкур и бересты, изготовление

из них одежды, предметов утвари

.

Традиционное жилище кетов — конический чум, с берестяными

покрышками и остовом из шестов, а также землянка на каркасе из

наклонных бревен. Первые срубные дома появились только в начале

Первые срубные дома появились только в начале

XX века.

Кеты перекочевывали на места летнего рыболовства, осенью

переплавлялись к охотничьим угодьям на больших лодках с крытым

берестой жилым верхом. Были распространены также долбленкиоднодеревки.

На зимнем промысле кеты пользовались оленьими и ручными

нартами, волокушей, широкими лыжами.

Мужская и женская одежда не

отличается по покрою.

Костюм состоит из суконного

халата и стеганого халата на

подкладке из заячьих шкур;

меховой парки.

Нижняя одежда, летняя обувь

были изготовлены из ровдуги.

При переездах на оленьих

нартах кеты надевали меховую

одежду, имевшую капюшон,

обували меховую обувь.

Сохранялись традиционные культы. Образ верховного бога Есь

олицетворял небо и связанные с ним природные явления. Богу Есь

противостояла хозяйка севера Хоседэм (или Хосядам), носительница

зла, насылающая разные беды. Сохранились сказки народа кеты, в

которых часто присутствуют боги и герои кетского народа.

Все фотографии и картинки взяты из открытых источников в интернете.

Узоры, показанные на фотографиях традиционной одежды народов

севера, могут не относится именно к кетской культуре, которая к

сожалению практически утрачена. Но кетская культура имеет

выраженное сходство с ареалом культур таежного полоса ЗападнойСибири, куда входят селькупы, ханты и манси. Не зря раньше кетов

называли «остяками» как и хантов, и селькупов.

Рисунок богов так же интерпретация современных художников. Найти

хоть какие-то источники с аутентическими рисунками не

представляется возможным.

English

Русский

Правила

Знакомство с традициями анло на выходных в Кете

Несмотря на то, что большинство жителей Ганы гордятся своим наследием и традициями и с радостью расскажут вам об этом, столица Аккра иногда поглощает эти аспекты жизни Ганы — люди просто слишком заняты тем, чтобы следить за ними. свою повседневную деятельность, делая то, что нужно сделать. Как и в любом другом большом городе мира, здесь может быть довольно суматошно, и иногда вы забываете о том, как на самом деле выглядит культура Ганы.

Как и в любом другом большом городе мира, здесь может быть довольно суматошно, и иногда вы забываете о том, как на самом деле выглядит культура Ганы.

По этой причине мои выходные в Кете были прекрасной возможностью познакомиться с традиционной жизнью страны. То, что мы поехали в Кету ровно в те выходные, когда проходил фестиваль Хогбетсоцо, даже не планировалось. Но по пути в деревню женщина, сидевшая на тротро впереди нас, рассказала нам, что мы едем в Кету из-за фестиваля. Нам, конечно, сразу стало интересно, и, немного отдохнув и погуляв по пляжу, мы отправились в субботу на фестиваль.

Знакомство с традициями анло на выходных в Кете

По пути в Хогбетцоцо мы уже наткнулись на множество людей, одетых в яркие одежды, с раскрашенной кожей, и все, казалось, были очень рады началу празднования. Главное место, где проходил фестиваль, нельзя было пропустить: на многие мили можно было слышать людей и барабаны. Некоторые из мужчин также произвели мушкетные выстрелы в воздух, что было довольно громко. Но вскоре мы узнаем причину всех этих звуков и волнения. Навстречу нам шел ряд людей, несущих большие разноцветные зонтики, танцующих и распевающих. Посреди них сидел человек на паланкине, поднятом окружающими его людьми. Местная женщина, которая также присутствовала на фестивале, позже рассказала нам, что он был вождем, которого чествовали по этому случаю.

Но вскоре мы узнаем причину всех этих звуков и волнения. Навстречу нам шел ряд людей, несущих большие разноцветные зонтики, танцующих и распевающих. Посреди них сидел человек на паланкине, поднятом окружающими его людьми. Местная женщина, которая также присутствовала на фестивале, позже рассказала нам, что он был вождем, которого чествовали по этому случаю.

Знакомство с традицией анло на выходных в Кете

В Хогбетсоцо нас особенно поразило то, как люди относились к нам. Мы были единственными белыми людьми на фестивале. Из нашей жизни в Аккре мы привыкли к негативным встречам. Много раз с нами разговаривали неподобающим образом или даже прикасались без нашего согласия. Хотя я знаю, что большинство этих переживаний вызвано просто любопытством, иногда оно может быть непреодолимым. Тем приятнее было то, что мы испытали в Anloga. Общее настроение было открытым и дружелюбным, и люди приветствовали нас на фестивале, улыбались нам и пытались учить нас словам на эве.

Фестиваль Хогбетсоцо отмечается вождями и народом Анло в регионе Вольта в Гане. Он проходит в первую субботу ноября каждого года. Люди одеты в красочные традиционные одежды, и куда ни глянь, люди танцуют, поют и выражают свою радость.

Он проходит в первую субботу ноября каждого года. Люди одеты в красочные традиционные одежды, и куда ни глянь, люди танцуют, поют и выражают свою радость.

Знакомство с традициями анло на выходных в Кете

Мы отправились в Кету с надеждой хорошо провести время и исследовать богатую природу региона Вольта – и мы это сделали. Наш курорт находился прямо посреди самой большой лагуны побережья Ганы и моря, и пейзаж там просто прекрасен. Пляж не мог бы быть более контрастным, чем в Аккре.

Куда ни глянь, везде мелкий песок и пальмы с кокосами, а проблема мусора, столь распространенная в столице Ганы, едва достигла Кеты. За все время моего пребывания здесь, в Гане, я никогда не видел пляжа, который был бы таким чистым, как тот, который я увидел в эти выходные. Вода была синей и чистой и приглашала вас искупаться. Тем не менее, мы были почти одни на пляже. Вместо того, чтобы быть переполненными и кишащими туристами, у нас был пляж только для нас самих, и мы могли наслаждаться тишиной.

Знакомство с традициями анло на выходных в Кете

Но чего мы не ожидали, так это посетить один из самых важных фестивалей культуры анло. Это был приятный сюрприз. Все краски и истории, которые нам рассказывали люди, действительно принесли нам совершенно другую сторону Ганы.

История — Кета-Акаци Католическая епархия

О создании Кета-Акаци епархии было официально объявлено Папским Нунцием в Гане Его Превосходительством Высокопреосвященнейшим Андре Дюпюи на пресс-конференции в Аккре в пятницу, 17 марта, 19 марта.95 под председательством преподобнейшего Фрэнсиса Анани Кофи Лодону, епископа епархии Кета-Хо и президента Конференции епископов Ганы. В объявлении также сообщалось о создании четырех других новых епархий: епархии Джасикан (создана совместно с Кета-Акаци 19 декабря 1994 г.), Дамонго (3 февраля 1995 г.), Кононго-Манпонг и Обуаси (создана совместно с Кета-Акаци 19 декабря 1994 г.). 3 марта 1995 г.). Преподобный монсеньор Энтони Кваме Аданути, референт Конгрегации Святого Престола по евангелизации народов в Риме, был назначен первым епископом новой епархии Кета-Акаци.![]()

В год выделения из епархии Кета-Хо епархия Кета-Акаци имела десять приходов, а именно: Кета (Св. Михаил), Дену (Св. Антоний), Абор (Св. Тереза), Дзодзе ( Святые Петр и Павел), Дзелукопе (Святой Петр Клавер), Анлога (Святой Франциск Ассизский), Афлао (Святые Петр и Павел), Согакопе (Святой Крест), Акатси (Христос-Царь) и Джуапонг (Святой Иоанн). Франциска Ассизского). Количество приходов и квазиприходов в епархии к 2011 году увеличилось до восемнадцати, таких как Адидоме (Воскресший Христос), Виепе (Святой Бенедикт), Атиави-Хаторгодо (Святой Антоний), Тегби (Святой Антоний), Были созданы Тадзеву (Святая Троица), Агбозуме (Непорочное зачатие), Адутор (Святая Тереза Авильская) и Мафи Кумаси (Добрый пастырь). Епархия охватывает восемь политических и гражданских единиц муниципалитета Кета, округа Кету Юг, Кету Север, Южный Тонгу, Центральный Тонгу, Северный Тонгу, Южный Акатси и Северный Акатси.

Вместе с епархиями Хо, Джасикан и Кофоридуа епархия Кета-Акаци является суфражистской кафедрой церковной провинции Аккра, а архиепископия Аккры является митрополичьей кафедрой.

История Кета-Акациской епархии восходит к 1890 году и ранее. До окончательного основания католической церкви в Кете в 1890 году в Кете работало несколько католиков из Дагомеи, которых время от времени навещали священники из Агуэ.

КЕТСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ – 25 МАЯ 1890

Про-Викариат Дагомеи был передан Обществу африканских миссий (SMA) 28 августа 1860 г., и о. Пьер Огюстен Планк, генеральный настоятель Общества, базирующийся во Франции, отправил первых двух священников в Уиду (Дагомея), где они впервые основали свою миссию 18 апреля 1861 года. к Кета.

Их задача состояла в том, чтобы основать церкви сначала в Кете, а затем и в других, а оттуда руководить оперативной работой по евангелизации на всей территории Нижней Вольты.

Впечатленные реакцией жителей Кеты, первые два местных жреца, а именно о. Майкл Уэйд (ирландец) и о. Жан-Батист Тюэ (эльзасец-француз) был отправлен на Кету. 25 мая 1890 года они основали первую католическую церковь в Кете и избрали ее покровителем святого святого Михаила Уэйда, первого настоятеля католической церкви в Кете. Так получил свое название кафедральный собор Кетской епархии. Именно из Кеты евангелизация распространилась и развилась сначала как викариат Нижней Вольты в 1923, затем как Кетская епархия в 1950 году и, наконец, с 1976 года как Кета-Хоская епархия.

Так получил свое название кафедральный собор Кетской епархии. Именно из Кеты евангелизация распространилась и развилась сначала как викариат Нижней Вольты в 1923, затем как Кетская епархия в 1950 году и, наконец, с 1976 года как Кета-Хоская епархия.

По прибытии двух священников тут же была открыта английская школа, которой эффективно руководил о. Уэйд. В том же году, 27 октября, у некоего г-на Якобсона и вождя Тамакло был приобретен участок земли для строительства миссии, проектом которой руководил о. Дольчи, новое поступление. В 1891 году о. Ван Павордт, голландский священник, приехавший из Дагомеи, умер и был похоронен в Кете как первое семя миссионерских усилий, посеянное верой.

Орден сестер-миссионерок Божией Матери Апостолов (O.L.A.), основанный в 1876 году соучредителем S.M.A., о. Пьер Огюстен присоединился к министерству образования. В развитие образовательной программы сестер OLA в 1912 году был основан женский монастырь Кета. В 1954 году монастырь был преобразован в школу-интернат для девочек.

Репутация Keta O.L.A. монастырь для обучения девочек получил широкую огласку на Золотом Берегу, и родители приезжали со всех концов страны, чтобы добиться поступления своих дочерей в школу-интернат. Дисциплина, трудолюбие и трудолюбие, проявленные пожилыми девочками в их последующей карьере в качестве учителей, чиновников в начале и в промышленности и т. д., были доказательством успеха, достигнутого школой-интернатом.

Важно отметить историю школ, потому что они значительно расширили историю веры в этот ранний период и объяснили ее. Перед своей смертью в 1895 г. о. Уэйд пытался, хотя и безуспешно, открыть школы в Агбозуме, Аньяко и Тегби, чтобы добавить к школе Кета, открытой в 1890 году. Его усилия, однако, не были напрасными, потому что в 1897 году школа была открыта в Дзелукопе. Спустя десять лет к ним добавились и другие школы: Дену и Хедзранаво (1903 г.), Адафиену (1906 г.), Адина (1907), Афлао (1908 г.) и Дзодзе (1912 г.).

Во время создания Апостольской префектуры Дагомеи (26 июня 1883 г. ) Южный сектор, который тогда назывался Нижняя Вольта, находился под властью Дании со своим региональным штабом в Кете, а Северный сектор, который позже стал британским Подмандатный Тоголенд находился под властью Германии. В 1892 году немецкая С.В.Д. Миссионеры, базирующиеся в Ломе и Кпалиме, занимались евангелизацией Северного сектора. 15 марта 1923 г. было создано Нижневолтское викариатство, охватившее территории, именуемые северным и южным секторами. Именно это викариатство Нижней Вольты было возведено 18 апреля 19 г.50 статусу и достоинству епархии: Кетской епархии. Лишь в 1956 году и Северный, и Южный секторы были объединены в Транс-Вольта Тоголендский регион Золотого Берега, который позже стал регионом Вольта после плебисцита в 1956 году. Регион Вольта был неотъемлемой частью Золотого Берега. которая получила независимость в 1957 году.

) Южный сектор, который тогда назывался Нижняя Вольта, находился под властью Дании со своим региональным штабом в Кете, а Северный сектор, который позже стал британским Подмандатный Тоголенд находился под властью Германии. В 1892 году немецкая С.В.Д. Миссионеры, базирующиеся в Ломе и Кпалиме, занимались евангелизацией Северного сектора. 15 марта 1923 г. было создано Нижневолтское викариатство, охватившее территории, именуемые северным и южным секторами. Именно это викариатство Нижней Вольты было возведено 18 апреля 19 г.50 статусу и достоинству епархии: Кетской епархии. Лишь в 1956 году и Северный, и Южный секторы были объединены в Транс-Вольта Тоголендский регион Золотого Берега, который позже стал регионом Вольта после плебисцита в 1956 году. Регион Вольта был неотъемлемой частью Золотого Берега. которая получила независимость в 1957 году.

В 1894 году, когда было принято решение о передаче территории Нижней Вольты от Апостольской префектуры Дагомеи к префектуре Золотого Берега, Северный сектор остался частью того, что позже стало префектурой Того при немецкая С. В.Д. миссионеры до 19 лет18 после Первой мировой войны. Затем, будучи Тоголендом под мандатом Великобритании, он был сначала интегрирован в викариат Нижней Вольты в 1923 году, который затем стал епархией Кета в 1950 году, а затем получил новое название епархия Кета-Хо в 1976 году.

В.Д. миссионеры до 19 лет18 после Первой мировой войны. Затем, будучи Тоголендом под мандатом Великобритании, он был сначала интегрирован в викариат Нижней Вольты в 1923 году, который затем стал епархией Кета в 1950 году, а затем получил новое название епархия Кета-Хо в 1976 году.

Многие из те, кто принял новую веру, были вынуждены жить за пределами Кета из-за своей работы и занятий. Поэтому отцы Кеты регулярно навещали этих верующих в Аде, Акусе, Кпонге, Кофоридуа и Аккре. Можно с уверенностью сказать, что епархии Аккра и Кофоридуа в значительной степени были рождены Кетой.

Евангелизационная работа в викариате Нижней Вольты дала результаты уже в 1922 году, когда преподобный Афанасий Одай Догли был рукоположен в сан первого африканского священника, после чего в Ломе последовал рукоположение в Ломе преподобного отца Германа Квакуме из Кеты как первого африканского священника, рукоположенного в Французский Того в 1928 году. В 1925 году сестра Вирджиния (урожденная Юлия Летисия Альторф) из Кеты также стала первой африканской сестрой, давшей свой последний обет в 1930 году. католическая вера в 1924, когда на территории Аборского района были открыты следующие станции: Абор, Циаме, Атиави, Глиме, Агбороко, Влите, Агбедрафор, Авенорфеме, Дзогадзе, Тадзеву, Веме, Сашиеме, Адутор и Агбакопе. Сама Акаци приняла веру в 1941 году, когда в Акаци Анихеме, пригороде Акаци, за нынешним Образовательным колледжем Акаци была открыта стоянка.

католическая вера в 1924, когда на территории Аборского района были открыты следующие станции: Абор, Циаме, Атиави, Глиме, Агбороко, Влите, Агбедрафор, Авенорфеме, Дзогадзе, Тадзеву, Веме, Сашиеме, Адутор и Агбакопе. Сама Акаци приняла веру в 1941 году, когда в Акаци Анихеме, пригороде Акаци, за нынешним Образовательным колледжем Акаци была открыта стоянка.

Под опекой о. Хендрикс, в то время священник в Аборе, г-н Космас Амегаши, первый катехизатор, проводил уроки катехизиса для новообращенных под деревом на территории покойного Тогби Гаго. Позже г-н Аметефи предложил помещение под церковь и учебный класс. В 1950, чтобы церковь и школа росли быстрее и догнали соседей, община Акатси решила перенести церковь и школу из Анихеме на новое место вдоль дороги Акатси-Аккра, между Акатси-Аньихеме и Акатси Морнену. .

Показательно отметить, что первый главный христианин г-н Кодзо Агоркпа, который очень усердно трудился для распространения веры до глубокой старости, и который требовал, чтобы ему на смену пришли крещеные католики, сам не был крещен.

Прибытие миссионеров Комбони очень помогло ускорить темпы евангелизации на территории нынешней епархии Кета-Акатси. Помимо духовной деятельности, они приступили к проектам развития, таким как строительство церквей, школ, клиник, реабилитационного центра для инвалидов и проекты по водоснабжению. А в 1997 году новая община под названием «Миссионеры Милосердия Дон Гуанелла» продолжила управление школой Святой Терезы, реабилитационным центром для инвалидов, основанным миссионерами Комбони.

ЭПИСОПАТ

15 мая 1923 года было создано викариатство Нижней Вольты, которое было подчинено голландской провинции S.M.A. Епископ Герман прибыл в качестве первого епископа в Кету 23 октября 1923 года. Он неустанно трудился до своей смерти 8 апреля 1945 года. Епископ Дж. Г. Холланд сменил епископа Германа в 1946 году, но в 1950 году ему пришлось уехать в Ливерпуль из-за плохого состояния здоровья.

В 1950 году, когда в Британской Западной Африке была создана католическая иерархия, викариат Нижней Вольты стал Кетской епархией. Его епископ, преподобный. Преподобный Энтони Конингс прибыл в Кету в 1954 и проработал двадцать два года до выхода на пенсию в 1976 году.

Его епископ, преподобный. Преподобный Энтони Конингс прибыл в Кету в 1954 и проработал двадцать два года до выхода на пенсию в 1976 году.

29 июня 1973 года Rt. Преподобный Франциск Кофи Анани Лодону был рукоположен в Риме Его Святейшеством Папой Павлом IV, и после того, как в течение трех лет был вспомогательным епископом, он принял на себя управление епархией (которая тогда называлась епархией Кета-Хо) 15 августа 1976 года как первый местный епископ.

Объявление в 12:00 17 марта 1995 г. о создании Кета-Акатской епархии, помимо того, что послужило стимулом для дальнейшего роста церкви в этой части региона Вольта, является красноречивым свидетельством больших успехов церкви. сделал в этой области. Нунций, в тот роковой 17 марта 1995, также объявил епископа новой Кета-Акатси епархии в лице преподобного монсеньора Энтони Кваме Аданути.

До своего назначения епископом преподобный монс. Аданути работал в Ватикане офицером в конгрегации евангелизации народов. После рукоположения в Аккре 28 мая 1995 г.