Кеты. Кеты группа

Кеты - это... Что такое Кеты?

Ке́ты (самоназвание кето, кет — «человек», мн.

ч. денг — «люди», «народ»; ранее применялись этнонимы остяки, енисейские остяки, енисейцы) — малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере Красноярского края. Используют кетский язык, который относится к группе енисейских языков.Численность и расселение

По данным переписи населения 2002 года, численность народа — 1494 человека. Проживают в основном в сельской местности трёх районов Красноярского края (1189 чел.): Туруханском (866 кетов в сёлах Келлог, Туруханск, Сургутиха, Мадуйка и др. н. п.), Эвенкийском (211 кетов в селе Суломай и др.) и Енисейском (Сым). В посёлках Суломай и Мадуйка кетское население — преобладающее. В начале 2000-х годов несколько десятков представителей этноса проживало в г. Красноярске[3].

Численность кетов в населённых пунктах в 2002 г.:[4]

Красноярский край:

посёлок Келлог 215

посёлок Суломай 148

село Туруханск 126

Численность кетов в России:

Язык

Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой семьи. Другие родственные языки — пумпокольский, аринский, ассанский — исчезли ещё в XVIII—XIX веках вместе с их носителями. Наука предполагает, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с адыго-абхазскими, нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими (китайский, тибетский) языками[5]. По переписи 2002 г. в Красноярском крае из 1189 кетов владеют кетским языком 365 чел. (30,7 %), русским языком — 1186 чел. (99,8 %)[6].

В кетском языке выделяется три диалекта: северный, центральный и южный (последний в свою очередь подразделяется на говоры елогуйский и подкаменнотунгусский). Фактические различия между ними относительно невелики.

В 1930-е годы кетами использовался алфавит на латинской основе. В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы.

С 1970-х годов происходит процесс утраты народом своего языка. В настоящее время менее 20 % кетов (возрастная группа от 50 лет и старше) считают кетский родным[3]. Число носителей, по оценкам специалистов, не превышает 150 человек[5].

Кетский язык был и остаётся чрезвычайно популярным объектом лингвистических исследований (Е. А. Крейнович, А. П. Дульзон, С. А. Старостин, Г. К. Вернер и др.), прежде всего, из-за сложности устройства его глагольной морфологии.

Антропология

Предки современных кетов сформировались, по некоторым предположениям, в эпоху бронзы на юге междуречья Оби и Енисея в результате смешения европеоидов Южной Сибири с древними монголоидами. В антропологическом отношении кетов относили к уральскому типу, сочетающему в себе европеоидные и монголоидные черты. Однако последующее изучение позволило выделить кетов в самостоятельный енисейский тип.

Происхождение и история

Предки кетов предположительно жили на территории Южной Сибири вместе с другими представителями т. н. енисейскоязычных народов: аринов, ассанов, яринцев, тинцев, бахтинцев, коттов и др. По некоторым данным в I тыс. н. э. они вступили в контакты с тюрко-самодийско-угроязычным населением и в результате миграций оказались на Енисейском Севере. В частности, по реке Кану (правый приток Енисея) были расселены котты, по рекам Усолке и Оне (левобережье низовий Ангары) — асаны, на Енисее в районе Красноярска — арины, выше их по правобережью Енисея до устья реки Тубы — яринцы и байкотовцы. Ниже по Енисею и его притокам Касу, Сыму, Дубчесу, Елогую , Бахте, по низовьям Подкаменной Тунгуски обитали предки современных кетов. Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, Курейка и озера Мадуйское, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев. В начале XVII века известны три родовые локальные группы — земшаки в низовьях Подкаменной Тунгуски, богденцы в устье Бахты и инбаки в бассейне Елогуя.

С кетами некоторыми исследователями связывается окуневская и карасукская культура[7] (2 тыс. до н. э.) Южной Сибири, а также редкая гаплогруппа Q[8], указывающая на родство с индейцами. До прихода русских кеты уже освоили металлургию, однако жили родо-племенным строем. В состав Московского государства кеты вошли в 1607 году.

Быт

Основным занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный объект пушного промысла — белка, которая составляла 80-90 % стоимости всей добывавшейся пушнины. Сильнее всего беличий промысел был развит у южных кетов. Кроме белки кеты добывали колонка, горностая, лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а на севере и песца. Вся пушнина кетами продавалась. Для себя оставлялись только заячьи и медвежьи шкуры, а также шкуры и большая часть мяса, добываемых диких оленей и лосей. Орудием добычи прежде всего служили луки и стрелы, которые были также и военным оружием. Острые наконечники стрел, а позже и ружейные пули обмазывались ядом из разложившегося рыбьего жира. С появлением ружей луки почти вышли из употребления. Заимствованное во 2-й половине XVII-XVIII века у самодийцев (ненцев, энцев) транспортное оленеводство распространилось не у всех Кетов, часть их, в том числе вся подкаменнотунгусская группа, оставались безоленными.

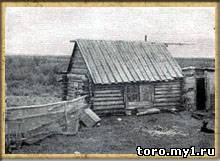

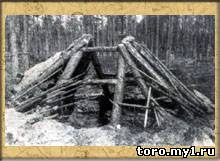

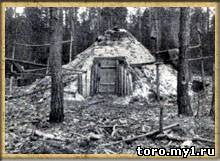

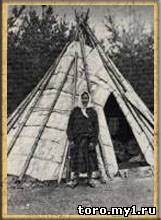

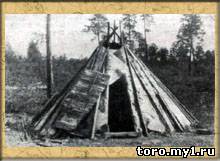

Традиционное жилище кетов — конический чум из шестов и берестяных покрышек (кус). Другой распространенный тип жилища — землянка (бан, нус). Внутри чума на земляной пол укладывали берестяные подстилки, пихтовые ветки. Непременная часть убранства — несколько низких столиков из березы (л’ам), за каждым ели 2-3 чел. Из березы и рога изготовляли поварешки и чашки для чая и бульона.

Одежду кеты еще до революции шили преимущественно из покупных тканей и сукна (зипуны) и из шкур домашнего и дикого оленей. Материалом для одежды служили также заячьи и беличьи шкурки.

Летний мужской костюм состоял из короткого, до колен, суконного халата — котлям (от котл — «сукно»), запахивающегося справа налево, с характерными нашивками из тесьмы на плечах и по бортам, из матерчатых штанов, суконных или шерстяных чулок до колен и кожаной обуви — чирков, часто окрашенных отваром ольхи в красноватый цвет.

Средством передвижения в зимнее время являлись широкие, подклеенные камусом лыжи. В качестве водного транспорта использовались долбленки-однодеревки и большие дощатые лодки-илимки (грузоподъемность до четырех тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой[9]. На промысле охотники пользовались ручными нартами и волокушей из кожи лося.

Религия

В основе религиозных представлений кетов лежал анимизм[источник не указан 169 дней]. Мир, делившийся на три сферы (верхний небесный мир, средний мир людей и нижний подземный мир) населялся множеством добрых и злых духов.

Высшим добрым началом в кетской мифологии было небесное божество Есь. Низвергнутая на землю жена этого божества, Хоседэм, олицетворяла собой зло[10].

С приходом в Восточную Сибирь русских землепроходцев и миссионеров кеты, наряду с другими сибирскими народами, начали принимать православное крещение.

Примечания

Литература

Ссылки

dic.academic.ru

кеты - это... Что такое кеты?

КЕ́ТЫ, народ в Сибири, живущий в Красноярском крае (см. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), по среднему и нижнему течению Енисея. Большая часть кетов живет в Туруханском районе, расселены компактными группами по притокам Енисея Елогую, Сургутихе, Пакулихе, Курейке. Подкаменнотунгусская группа кетов (211 чел.) расселена на территории Эвенкийского округа (см. ЭВЕНКИЯ). Этническая территория кетов в бассейне Енисея простирается с юга на север более чем 1500 км. По данным переписей численность кетов в течение 20 в. колебалась около 1 тысячи человек, по переписи 2002 она составила 1,4 тысячи человек. В прошлом известны как остяки или енисейские остяки. Верующие — православные. Кеты относятся к енисейскому антропологическому типу, входящему в состав уральской расы. Они — монголоиды с ослабленной степенью выраженности монголоидных черт. Обладая рядом общих признаков, кеты обнаруживают сходство с соседними народами. Северные группы кетов в антропологическом плане тяготеют к селькупам (см. СЕЛЬКУПЫ), отчасти к хантам (см. ХАНТЫ) и ненцам (см. НЕНЦЫ), а южная, подкаменнотунгусская группа — к хакасам (см. ХАКАСЫ) и шорцам (см. ШОРЦЫ). Кетский язык (см. КЕТСКИЙ ЯЗЫК) занимает изолированное положение. Он входит в енисейскую языковую семью, в которую, наряду с кетским, включаются языки зафиксированных в 18 в. в верховьях реки Енисей, ныне ассимилированных аринов, асанов, котов. Современный кетский язык делится на два диалекта: имбатский и югский. Современные кеты — потомки енисейскоязычных народностей, в прошлом живших в Южной Сибири. Начало переселение предков кетов на север относят к 9—13 вв. На берегах среднего и нижнего Енисея и его притоков в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась кетская народность. Культура кетов сформировалась на основе хозяйственно-культурного типа таежных охотников и рыболовов Южной и Западной Сибири и имеет много аналогий с селькупами, хантами, северными алтайцами, шорцами. Это и землянка со специфическим отопительным устройством — чувалом, распашная одежда, скроенная из одной шкуры, лыжи и нарты. У кетов, расселенных по притокам Енисея, большую роль играет рыбная ловля, являющаяся основным видом хозяйственной деятельности в летнее время. На Крайнем Севере кеты освоили транспортное оленеводство, вместе с которым в их культуру проник ряд элементов оленеводческого обихода. Южная, подкаменнотунгусская группа кетов оленеводства не знала. Вместе с тем у кетов сохранились черты предков-скотоводов. Это распашная длиннополая халатообразная одежда, штаны, по крою сходные с южносибирскими образцами, некоторые виды обуви, элементы конструкции чума, ряд пищевых традиций. У кетов выделяются несколько типов жилищ. Основная разновидность постоянного жилища — полуземлянка. В плане квадратная она имела деревянный каркас, который сверху покрывался расколотыми бревнами, ветками и дерном. Полуземлянка отапливалась при помощи разновидности очага — чуваша. На нем же готовилась пища. Кетский чум отличается набором и характером соединения основных шестов. В летний период на рыболовных угодьях в качестве жилища могла использоваться дощатая лодка-илимка грузоподъемностью до четырех тонн. На илимке из гнутых прутьев сооружали жилое помещение, крытое берестой.dic.academic.ru

АвтоэтнонимСамоназвание Кет: Самоназвание кет "человек" (мн. ч. денг - "люди", "народ"). Основная территория расселения. Широко расселены в нижнем течении р. Енисей. Больная часть кетов живет в Туруханском районе Красноярского края, расселяясь в виде компактных групп по притокам Енисея Елогую, Сургутихе, Пакулихе, Курейке. Подкаменнотунгусская группа pacceляется на территории Эвенкийского АО. Таким образом, этническая территория кетов в бассейне Енисея простирается с юга на север более чем 1500 км.Численность.По данным переписей численность кетов относительно стабильна: 1897 - 988, 1926 - 1428, 1959 - 1019, 1970 - 1182, 1979 - 1I22, 1989 - 1113. Этнические и этнографические группы. В связи с широким расселением в бассейне р.Енисей подразделяются на ряд этнотерриториальных групп, для которых свойственна эндогамия, что нашло отражение в специфике языка (говорные группы) и культуры. В начале ХХ в. с юга на север по Енисею и его притокам сложились следующие территориальные общности кетов: сымская, подкаменно-тунгусская, елогуйская, сургутихинская, черноостровская (пакулихинская), туруханская баишинская и курейская. Наряду с кетами, в состав этих групп входили селькупы и эвенки. Антропологические характеристики.Неоднозначной является антропологическая оценка кетов. В общей расовой классификации кеты относятся к енисейскому антропологическому типу, входящему в состав уральской расы. По всему комплексу антропологических признаков кеты являются монголоидами с несколько ослабленной степенью выраженности монголоидных черт. Обладая рядом общих признаков, по территории проживания, они обнаруживают сходство с соседними народами. Так, северные группы кетов в антропологическом плане тяготеют к селькупам, отчасти хантам и ненцам, а южная, подкаменнотунгусская, к хакасам и шорцам. В настоящее время сформулировано положение, что уральские черты кеты приобрели достаточно поздно, поэтому, енисейский антропологический тип генетически не связан с уральской расой и может быть выделен в самостоятельный систематический ранг. Но данная позиция является дискуссионной. Язык кетский: Кетский язык в лингвистической классификации занимает изолированное положение. Он входит в енисейскую языковую семью, в которую, наряду с кетским, включаются языки зафиксированных в ХVIII в. в верховьях р. Енисей, а ныне ассимилированных, аринов, асанов, котов и некоторых других народов. Лингвистические связи енисейцев прослеживаются в отношении тюркских и самодийских языков. Современный кетский язык делится на два диалекта: имбатский, объединяющий ряд говоров территориальных группировок кетов (курейский, елогуйский и т.д.) и сымских, сохранившийся у неболъшого числа кетов. Писменность. В 1931-1932 гг. началось издание букваря на кетском языке. Религия.Православие: Православные. Христианизация кетов, как и других народов Севера проводилась с целью их интеграции с русскими. Центрами христианизации на Енисейском Севере с ХVII в. стали Манагзея, а затем Туруханск и Енисейск. В этих поселениях, к которым приписывалось окружающее местное население, имелись церкви. В 1660 г. недалеко от Туруханского острога был основан Троицкий монастырь. В конце ХIХ в. на территории Енисейской губернии, в местах расселения кетов, числилось шесть церковных приходов. Всеми церковными делами ведала Енисейская епархия, которая занималась "содействием делу распространения православия среди язычников" через миссионерские приходы. К середине ХIХ в. значительных успехов в христианизации коренного населения Енисейского достигнуто не было. С этого времени был изменен подход в миссионерской работы — приобщение к христианству через традиционные верования, использование местных языков, подготовка миссионерских кадров из среды коренного населения и т.п. К концу ХIХ в. относятся попытки создания церковноприходских школ, но обучение в них проходили в основном дети русских. Миссионерская деятельность, а также влияние культуры русских переселенцев, привели к частичной трансформации ряда элементов традиционного мировоззрения и ритуальной практики кетов в той части, которая соответствовала их религиозной системе. В частности, это коснулось сюжетов творения, оформлении одного из главных персонажей кетского пантеона — Еся в виде христианского бога, представлений о единстве человечества (единый язык, потоп), грехе, были восприняты некоторые из христианских заповедей. В кетскую традицию были адаптированы некоторые христианские святые (св. Николай). С другой стороны, христианская идея загробной жизни и представление о душе, распространения не получили. Кеты практически не праздновали христианских праздников, сохранили традиционный погребальный обряд.    Погребальный обряд Шаман Домашний охранительhttp://www.narodsevera.ru http://www.shamanstvo.ru http://nordart.ucoz.ru Погребальный обряд Шаман Домашний охранительhttp://www.narodsevera.ru http://www.shamanstvo.ru http://nordart.ucoz.ruЭтногенез и этническая история. Современные кеты являются потомками одного из так называемых енисейскоязычных народов, или даже единого енисейскоязычного народа, в прошлом жившего в Южной Сибири. Это арины, асаны, яринцы, байкотовцы и котты, которые в течение ХVIII – ХIХ вв. были ассимилированы окружающими их народами. Так, енисейские компоненты принимали участие в формировании отдельных групп хакасов (качинцы), тувинцев, шорцев, бурят. Миграционные процессы, которые в Южной Сибири были связаны с этнополитической историей тюрок, коснулись и енисейские народы. Начало переселение предков кетов связывается с IХ – ХIII вв., что привело к оседанию немногочисленных групп кетоязычного населения по берегам Енисея и его притоков. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура.Традиционные занятия.Исконными занятиями кетов были пешая охота на копытных (лось, олень), водоплавающую и боровую дичь, массовый лов рыбы котцом (загородка с плетеной ловушкой). С введением ясака, а затем развитием товарных отношений первое место занимает пушной промысел (соболь, белка). Орудия промысла — лук и стрелы — использовались для охоты на все виды животных и птиц вплоть до 1930-х годов. Северная часть кетов заимствовала у ненцев в ограниченных размерах транспортное оленеводство, которое полностью исчезло в 1970-е годы. Домашними занятиями мужчин были обработка дерева, кости, рога, кузнечество. Кетские луки и орудия труда (ножи, скребки и др.) славились на Енисейском Севере и служили предметом обмена. Женщины выделывали шкуры и бересту, изготавливали из них одежду, предметы утвари. Традиционные поселения и жилища. В культуре кетов выделяется несколько типов жилищ. Полуземлянка — основная разновидность постоянного жилища. В плане квадратная, имела деревянный каркас, который сверху покрывался расколотыми бревнами, ветками и дерном. Отапливалась при помощи разновидности очага — чуваша. На нем же готовится пища. Чум — универсальное жилище. Особенностью кетского чума является набор и характер соединения основных шестов. Их два, один вставляется в развилку второго. Затем ставилось еще 5 шестов. Изнутри эта конструкция скреплялась деревянным обручем. Покрывается тисками из бересты, или оленьих шкур. В качестве временных, использовались каркасные постройки из гнутых прутьев. Покрытием таких построек служили ветки береста. В летний период на рыболовных угодьях в качестве жилища могла использоваться дощатая лодка-илимка грузоподъемностью до 4 тонн. На илимке из гнутых прутьев делалась каюта, покрытая берестой.

Национальный костюм. Национальная одежда: стеганый суконный кафтан на подкладке из заячьих шкур, меховая парка (короткая у мужчин, длинная у женщин) из оленьей шкуры. Женской одежде присущи более яркая цветовая гамма, бусы, пояс из цветной (чаще красной) ткани. Нижняя одежда и летняя обувь изготавливались из ровдуги. Зимняя обувь состояла из мехового черка и суконных голенищ. Северные кеты-оленеводы зимой надевали меховую парку с капюшоном и меховую обувь. Головным убором всех сезонов зачастую служил покупной платок, который складывался по диагонали и завязывался под подбородком. Охотники для защиты лица от ветра, а глаз от блеска весеннего снега поверх ситцевого платка надевали налобник из плотно нанизанных на ремешок беличьих хвостов. http://www.etnolog.ruНациональная кухня.Традиционная пища — вареная и жареная (на рожне) рыба, мясо. Использовались заготовленные впрок вяленое мясо и рыбопродукты — юкола и порса, рыбий жир. Готовили на костре, пресные лепешки выпекали из муки в золе костра или глинобитной печи. Летом рацион кетов дополнялся ягодами, клубнями сараны, черемшой. Пили отвары трав, заменявшие покупной чай. Семейно-бытовые отношения.С конца XVIII в. кеты объединились в управы, внутри которых жили отдельными стойбищами из нескольких семей. К началу XX в. у кетов преобладали малые семьи. Браку предшествовал сговор и сватовство. Центральным моментом сговора был обряд с котлом. Родственники жениха наполняли подарками (беличьи шкурки, платки) медный котел и относили к чуму невесты. Перевернутый котел означал отказ, принятие подарков — согласие на брак. После этого стороны договаривались о выкупе (калыме) за невесту. Национальные особенности ярко проявляются и в похоронной обрядности. У кетов бытовало несколько видов захоронений, в частности, в земле и воздушное. К XIX в. воздушное захоронение применялось только в отношении шаманов и детей. Покойника укладывали в яму на спину, головой к востоку, закрывали двумя досками. На могиле устанавливалась палка с развилкой, позже — православный крест. Особенностью является привязывание к кресту лоскутов белой материи. Встречались захоронения в перевернутой лодке. Воздушные захоронения устраивались в пне срубленного дерева или на помосте. Сопроводительный инвентарь ломался и портился. http://www.etnolog.ruНациональная кухня.Традиционная пища — вареная и жареная (на рожне) рыба, мясо. Использовались заготовленные впрок вяленое мясо и рыбопродукты — юкола и порса, рыбий жир. Готовили на костре, пресные лепешки выпекали из муки в золе костра или глинобитной печи. Летом рацион кетов дополнялся ягодами, клубнями сараны, черемшой. Пили отвары трав, заменявшие покупной чай. Семейно-бытовые отношения.С конца XVIII в. кеты объединились в управы, внутри которых жили отдельными стойбищами из нескольких семей. К началу XX в. у кетов преобладали малые семьи. Браку предшествовал сговор и сватовство. Центральным моментом сговора был обряд с котлом. Родственники жениха наполняли подарками (беличьи шкурки, платки) медный котел и относили к чуму невесты. Перевернутый котел означал отказ, принятие подарков — согласие на брак. После этого стороны договаривались о выкупе (калыме) за невесту. Национальные особенности ярко проявляются и в похоронной обрядности. У кетов бытовало несколько видов захоронений, в частности, в земле и воздушное. К XIX в. воздушное захоронение применялось только в отношении шаманов и детей. Покойника укладывали в яму на спину, головой к востоку, закрывали двумя досками. На могиле устанавливалась палка с развилкой, позже — православный крест. Особенностью является привязывание к кресту лоскутов белой материи. Встречались захоронения в перевернутой лодке. Воздушные захоронения устраивались в пне срубленного дерева или на помосте. Сопроводительный инвентарь ломался и портился. http://www.hrono.ru http://www.krskstate.ru/ Транспорт. Езда только зимой. Груз перевозили на подвижной ручной нарте.Тащить ее помогала собака.

Лодки.Для передвижения по воде использовались большие дощатые лодки-илимки (грузоподъемность до четырех тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой. На мелководье и озерах широко применялись выдолбленные из осины лодки-ветки.   Лыжи.Употребляли типичные эвенкийские лыжи длинной 130 – 150 см. При ходьбе пользовались посохом с колесиком на нижнем конце и железным крючком на верхнем.Кетские охотники передвигались на широких лыжах из ели, оклеенных снизу камусом. Бубны. Круглый от 60 см. до 1 м. в диаметре. Обечайку (шириной 10-20 см.) делали из кедровой доски. Колотушку длиной 35-50 см. делали из кедра, обтягивали ее оленьей шкурой.

Сказки.ГЛУХАРЬ, УТКА И ГУСЬ. Однажды утка и гусь встретили старого глухаря. — Глухарь, полетим с нами на юг, — сказали они, — а то ведь зимою ты здесь пропадешь с голоду. — Нет, я не полечу с вами, — ответил глухарь. — Если я улечу отсюда, трудно тогда будет людям. — А мы полетим. Не станем зимовать. Здесь холодно. Человек без нас не умрет. Зимой он может добывать и есть рыбу. Рыба никуда не уйдет; она здесь, в озерах, живет зиму и лето. А для человека есть еще и другая пища. Глухарь на это сказал утке с гусем: — Когда настанут сильные морозы, озера и реки застынут, покроются толстым льдом — тогда людям будет тяжело добывать рыбу. Без меня они умрут с голоду. — Сам-то ты что будешь есть зимой? Скажи нам. Глухарь сказал: — Пищи у меня много. Зимой я буду есть кедровую хвою.— На этой пище ты долго не проживешь. Если ты не хочешь с нами лететь, то мы тебя заставим лететь. Гусь и утка схватили глухаря под зоб и потащили в теплые края. Глухарь так заплакал, что от слез у него покраснели перышки у бровей. Утка с гусем бросили глухаря и улетели на юг. Вот теперь у глухаря от слез всегда брови красные. ПРО СИРОТКУ. Жила одна сиротка. Жила она на людях. Было ей на людях плохо — много работы, а есть нечего. Она решила уйти от людей. Весной, когда мужчины были еще на охоте, она ушла в тайгу. Когда пришли охотники, ее долго искали, но не могли найти. Она все лето жила в лесу. Все лето она сидела под деревом. Когда шел дождь, он падал ей на плечи. Парка (одежда) ее разорвалась, ровдуга (оленья кожа) сгнила, в ней даже черви появились. Осенью, когда охотники стали готовиться к охоте, она пришла, но мужчин дома не было. Вся оборванная, на плечах ползали черви от сгнившей парки. Она пришла и встала перед чумом. Молодые женщины выходили и, посмотрев на нее, заходили обратно в чум. Там они говорили старухе, что пришла какая-то женщина, больная и оборванная. Старуха сказала, что, может, та, которая ушла весной. Старуха вышла и попросила зайти. Девушка вошла в чум. Да, это та самая сиротка. Ее переодели, накормили. Ничего не спрашивали. Когда пришли мужчины, то они стали спрашивать ее — где была, что ела?— Была в лесу, ела то, что вы не ели. Стыдно стало людям. Оставили ее в чуме, хорошо кормили и одевали. Нужно помогать сиротам. НЕ НОЧУЙТЕ В МЕДВЕЖЬЕЙ БЕРЛОГЕ.Однажды осенью два охотника собрались на промысел в тайгу. Взяли они с собою запас хлеба на несколько дней, Вот пришли в лес и целый день охотились на дичь и белку. Стемнело. Надо где-то переночевать. Стали они подыскивать хорошее место, где было бы много сухих дров для костра, но не нашли. Вместо сухих дров увидели они пустую медвежью берлогу. Разожгли около берлоги костер, сварили в котелке еду, поели и решили спать. Посмотрели на пасмурное небо и поняли, что ночью будет дождь или снег. Делать нечего. Закрыли охотники свои вещи и добычу, перевязали крепко, а сами полезли в берлогу. В берлоге медведь мягкую постель оставил из тонких веток да сухой травы. Недолго думая, улеглись охотники спать. Но ночь была холодная, и они решили закрыть отверстие в берлогу. Взяли один бесем (полушубок) и прикрыли им плотно отверстие. В берлоге стало тепло. Охотники уснули, да и проспали на медвежьем, месте всю зиму. Шесть месяцев спали охотники! Только один раз за всю зиму перевернулись они с боку на бок. Но вот пришла весна, и охотники проснулись. Выглянули из берлоги, а небо чистое, нет ни дождя, ни снега. Собрали они свои вещи, которые пролежали всю зиму около берлоги, и пошли домой. Пришли в становище, а людей там нет. Пошли охотники на берег реки, а там чумы стоят, собаки лают. Вышли из чумов люди и увидели охотников, которые осенью ушли в тайгу, а вернулись только весной. А их ведь пропавшими считали. Недаром же кеты говорят: — Не ночуйте в медвежьей берлоге, а то проспите всю зиму. СКАЗКА О МЕСЯЦЕ.Давно-давно жили на земле брат и сестра. Родители их умерли. Жили сиротами. Подросли, стали жить хорошо. Только надоело брату все около чума ходить. Захотел он мир узнать. Стал все дальше и дальше от чума уходить. Ходит-ходит по земле, все смотрит, кто где живет да как живет. А на небе высоко-высоко жила женщина-Солнце. Скучно ей было — одна жила. Вот однажды видит она: ходит по земле человек, все рассматривает, на небо поглядывает. Женщина-Солнце подумала: «Какой красивый человек по земле ходит, на меня поглядывает. Нужно мне его сюда на небо достать. Но как его достать? Я высоко, а человек на земле, низко». Стала женщина-Солнце у неба мудрости просить, как бы ей достать человека. Есть у Солнца такие руки длинные, что без труда до земли достают. Утром встанет Солнце и протягивает руки. Тянет-тянет, дотянет до земли, и станет на земле светло, тепло. Вот ходит этот человек по земле внизу, а Солнце тянет к нему руки, жар на него напускает... «Что так жарко стало, — подумал человек и лег на землю, — все легче будет». Лежит человек на земле, а женщина-Солнце все протягивает к нему свои длинные руки, ближе, ближе... дотянулась, схватила и понесла к себе на небо. Стал человек жить на небе. Неделю прожил и говорит Солнцу: — Нехорошо мне здесь на небе с тобой жить, совсем нехорошо. Я земной человек, не могу так высоко жить. Пусти меня вниз, на землю! Вспомнил он свою сестру, что оставалась внизу. Скучно ему стало, жалко ее. «Как-то она там одна без меня живет?» Солнце ему отвечает: — Зачем ты пойдешь назад? Вспомни, как ты прежде ходил по земле и говорил: «Вот на небе Солнце живет, наверно там хорошо. Хотел бы я узнать, что это за женщина-Солнце. А теперь ты хочешь назад на землю». Человек же все свое твердит: — Пусти! Забыл я на земле что-то. Пусти меня, я это забытое возьму и вернусь. — Не вернешься, не ходи! Плохо на земле, злые духи тебя съедят! А человек идет и идет... Сколько шел, неизвестно. Холодный, голодный, из сил выбивается. А Хосядам пробралась сквозь тайгу, нагоняет человека, тянет руку, схватить хочет. Видит Солнце - плохо человеку: еще немного, и унесет его Хосядам. Протянула женщина-Солнце свою руку-луч и схватила человека за ногу, но поздно. Злая Хосядам в этот же миг тоже схватила за другую ногу. Тянут они человека каждая в свою сторону. Солнце тащит к себе на небо, злая Хосядам — к земле. Тянули-тянули и разорвали человека пополам. Только Солнцу половина без сердца досталась. Унесла женщина-Солнце свою половину человека на небо и что уж она с ней ни делала, старалась оживить, — но все напрасно. Совсем будто живой человек станет, день-другой поживет и опять умирает. Уголек положила вместо сердца — пожил неделю и опять умер. Маялась-маялась с ним женщина-Солнце, совсем без ума стала, плачет. Наконец сказала: — Нет у меня больше сил, ничего не могу сделать! Иди на другой конец неба. Не увижу тебя больше. Только в самый длинный день в году мы будем видеться. Я твои глаза увижу, ты — мой. С этими словами бросила женщина-Солнце половину человека без сердца на другую сторону неба, на темную сторону. Так он там и остался и превратился в месяц. И до сих пор месяц по небу холодный гуляет, потому что нет у него живого сердца. И не видятся они с солнцем по целому году. А другую половину человека, с сердцем, Хосядам с собою забрала. Сказки.ГЛУХАРЬ, УТКА И ГУСЬ. Однажды утка и гусь встретили старого глухаря. — Глухарь, полетим с нами на юг, — сказали они, — а то ведь зимою ты здесь пропадешь с голоду. — Нет, я не полечу с вами, — ответил глухарь. — Если я улечу отсюда, трудно тогда будет людям. — А мы полетим. Не станем зимовать. Здесь холодно. Человек без нас не умрет. Зимой он может добывать и есть рыбу. Рыба никуда не уйдет; она здесь, в озерах, живет зиму и лето. А для человека есть еще и другая пища. Глухарь на это сказал утке с гусем: — Когда настанут сильные морозы, озера и реки застынут, покроются толстым льдом — тогда людям будет тяжело добывать рыбу. Без меня они умрут с голоду. — Сам-то ты что будешь есть зимой? Скажи нам. Глухарь сказал: — Пищи у меня много. Зимой я буду есть кедровую хвою.— На этой пище ты долго не проживешь. Если ты не хочешь с нами лететь, то мы тебя заставим лететь. Гусь и утка схватили глухаря под зоб и потащили в теплые края. Глухарь так заплакал, что от слез у него покраснели перышки у бровей. Утка с гусем бросили глухаря и улетели на юг. Вот теперь у глухаря от слез всегда брови красные. ПРО СИРОТКУ. Жила одна сиротка. Жила она на людях. Было ей на людях плохо — много работы, а есть нечего. Она решила уйти от людей. Весной, когда мужчины были еще на охоте, она ушла в тайгу. Когда пришли охотники, ее долго искали, но не могли найти. Она все лето жила в лесу. Все лето она сидела под деревом. Когда шел дождь, он падал ей на плечи. Парка (одежда) ее разорвалась, ровдуга (оленья кожа) сгнила, в ней даже черви появились. Осенью, когда охотники стали готовиться к охоте, она пришла, но мужчин дома не было. Вся оборванная, на плечах ползали черви от сгнившей парки. Она пришла и встала перед чумом. Молодые женщины выходили и, посмотрев на нее, заходили обратно в чум. Там они говорили старухе, что пришла какая-то женщина, больная и оборванная. Старуха сказала, что, может, та, которая ушла весной. Старуха вышла и попросила зайти. Девушка вошла в чум. Да, это та самая сиротка. Ее переодели, накормили. Ничего не спрашивали. Когда пришли мужчины, то они стали спрашивать ее — где была, что ела?— Была в лесу, ела то, что вы не ели. Стыдно стало людям. Оставили ее в чуме, хорошо кормили и одевали. Нужно помогать сиротам. НЕ НОЧУЙТЕ В МЕДВЕЖЬЕЙ БЕРЛОГЕ.Однажды осенью два охотника собрались на промысел в тайгу. Взяли они с собою запас хлеба на несколько дней, Вот пришли в лес и целый день охотились на дичь и белку. Стемнело. Надо где-то переночевать. Стали они подыскивать хорошее место, где было бы много сухих дров для костра, но не нашли. Вместо сухих дров увидели они пустую медвежью берлогу. Разожгли около берлоги костер, сварили в котелке еду, поели и решили спать. Посмотрели на пасмурное небо и поняли, что ночью будет дождь или снег. Делать нечего. Закрыли охотники свои вещи и добычу, перевязали крепко, а сами полезли в берлогу. В берлоге медведь мягкую постель оставил из тонких веток да сухой травы. Недолго думая, улеглись охотники спать. Но ночь была холодная, и они решили закрыть отверстие в берлогу. Взяли один бесем (полушубок) и прикрыли им плотно отверстие. В берлоге стало тепло. Охотники уснули, да и проспали на медвежьем, месте всю зиму. Шесть месяцев спали охотники! Только один раз за всю зиму перевернулись они с боку на бок. Но вот пришла весна, и охотники проснулись. Выглянули из берлоги, а небо чистое, нет ни дождя, ни снега. Собрали они свои вещи, которые пролежали всю зиму около берлоги, и пошли домой. Пришли в становище, а людей там нет. Пошли охотники на берег реки, а там чумы стоят, собаки лают. Вышли из чумов люди и увидели охотников, которые осенью ушли в тайгу, а вернулись только весной. А их ведь пропавшими считали. Недаром же кеты говорят: — Не ночуйте в медвежьей берлоге, а то проспите всю зиму. СКАЗКА О МЕСЯЦЕ.Давно-давно жили на земле брат и сестра. Родители их умерли. Жили сиротами. Подросли, стали жить хорошо. Только надоело брату все около чума ходить. Захотел он мир узнать. Стал все дальше и дальше от чума уходить. Ходит-ходит по земле, все смотрит, кто где живет да как живет. А на небе высоко-высоко жила женщина-Солнце. Скучно ей было — одна жила. Вот однажды видит она: ходит по земле человек, все рассматривает, на небо поглядывает. Женщина-Солнце подумала: «Какой красивый человек по земле ходит, на меня поглядывает. Нужно мне его сюда на небо достать. Но как его достать? Я высоко, а человек на земле, низко». Стала женщина-Солнце у неба мудрости просить, как бы ей достать человека. Есть у Солнца такие руки длинные, что без труда до земли достают. Утром встанет Солнце и протягивает руки. Тянет-тянет, дотянет до земли, и станет на земле светло, тепло. Вот ходит этот человек по земле внизу, а Солнце тянет к нему руки, жар на него напускает... «Что так жарко стало, — подумал человек и лег на землю, — все легче будет». Лежит человек на земле, а женщина-Солнце все протягивает к нему свои длинные руки, ближе, ближе... дотянулась, схватила и понесла к себе на небо. Стал человек жить на небе. Неделю прожил и говорит Солнцу: — Нехорошо мне здесь на небе с тобой жить, совсем нехорошо. Я земной человек, не могу так высоко жить. Пусти меня вниз, на землю! Вспомнил он свою сестру, что оставалась внизу. Скучно ему стало, жалко ее. «Как-то она там одна без меня живет?» Солнце ему отвечает: — Зачем ты пойдешь назад? Вспомни, как ты прежде ходил по земле и говорил: «Вот на небе Солнце живет, наверно там хорошо. Хотел бы я узнать, что это за женщина-Солнце. А теперь ты хочешь назад на землю». Человек же все свое твердит: — Пусти! Забыл я на земле что-то. Пусти меня, я это забытое возьму и вернусь. — Не вернешься, не ходи! Плохо на земле, злые духи тебя съедят! А человек идет и идет... Сколько шел, неизвестно. Холодный, голодный, из сил выбивается. А Хосядам пробралась сквозь тайгу, нагоняет человека, тянет руку, схватить хочет. Видит Солнце - плохо человеку: еще немного, и унесет его Хосядам. Протянула женщина-Солнце свою руку-луч и схватила человека за ногу, но поздно. Злая Хосядам в этот же миг тоже схватила за другую ногу. Тянут они человека каждая в свою сторону. Солнце тащит к себе на небо, злая Хосядам — к земле. Тянули-тянули и разорвали человека пополам. Только Солнцу половина без сердца досталась. Унесла женщина-Солнце свою половину человека на небо и что уж она с ней ни делала, старалась оживить, — но все напрасно. Совсем будто живой человек станет, день-другой поживет и опять умирает. Уголек положила вместо сердца — пожил неделю и опять умер. Маялась-маялась с ним женщина-Солнце, совсем без ума стала, плачет. Наконец сказала: — Нет у меня больше сил, ничего не могу сделать! Иди на другой конец неба. Не увижу тебя больше. Только в самый длинный день в году мы будем видеться. Я твои глаза увижу, ты — мой. С этими словами бросила женщина-Солнце половину человека без сердца на другую сторону неба, на темную сторону. Так он там и остался и превратился в месяц. И до сих пор месяц по небу холодный гуляет, потому что нет у него живого сердца. И не видятся они с солнцем по целому году. А другую половину человека, с сердцем, Хосядам с собою забрала. |

toro.my1.ru

| Кеты | |

| кето, кет, денг | |

| Всего: 1 219 чел. | |

| Россия Россия 1219 (2010 г.)[1]

| |

| русский язык, кетский язык | |

| православие, анимизм, шаманизм | |

| монголоиды или североазиатская раса (енисейский антропологический тип)[3] | |

| енисейские народы | |

ru-wiki.ru

Кеты — WiKi

Численность и расселение

Язык

Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой семьи. Другие родственные языки — пумпокольский, аринский, ассанский — исчезли ещё в XVIII—XIX веках. Существуют гипотезы о том, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с адыго-абхазскими, нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими (китайский, тибетский) языками[6]. По переписи 2002 г. в Красноярском крае из 1189 кетов владеют кетским языком 365 чел. (30,7 %), русским языком — 1186 чел. (99,8 %)[7].

В кетском выделяется три диалекта: северный, центральный и южный (последний в свою очередь подразделяется на говоры елогуйский и подкаменнотунгусский). Фактические различия между ними относительно невелики.

В 1930-е годы кетами использовался алфавит на латинской основе. В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы.

Как минимум с 1970-х годов происходит процесс утраты народом своего языка. В настоящее время менее 20 % кетов (возрастная группа от 50 лет и старше) считают кетский родным[4]. Число носителей, по оценкам специалистов, не превышает 150 человек[6].

Кетский язык достаточно часто становился объектом исследований лингвистов (М. А. Кастрен, Е. А. Крейнович, А. П. Дульзон, Г. К. Вернер, С. А. Старостин и др.), привлекая внимание учёных своей редкостью и сложным устройством глагольной морфологии.

Антропология

Предки современных кетов сформировались, по некоторым предположениям, в эпоху бронзы на юге междуречья Оби и Енисея в результате смешения европеоидов Южной Сибири с древними монголоидами. В антропологическом отношении кетов относили к уральскому типу, сочетающему в себе европеоидные и монголоидные черты. Однако последующее изучение позволило выделить кетов в самостоятельный енисейский тип.

Происхождение и история

Предки кетов предположительно жили на территории Южной Сибири вместе с другими представителями т. н. енисейскоязычных народов: аринов, асанов, яринцев, бахтинцев, коттов и др. По некоторым данным в I тысячелетии н. э. они вступили в контакты с тюрко-самодийско-угроязычным населением и в результате миграций оказались на Енисейском Севере. В частности, по реке Кану (правый приток Енисея) были расселены котты, по рекам Усолке и Оне (левобережье низовий Ангары) — ассаны, на Енисее в районе Красноярска — арины, выше их по правобережью Енисея до устья реки Тубы — яринцы и байкотовцы. Ниже по Енисею и его притокам Касу, Сыму, Дубчесу, Елогую, Бахте, по низовьям Подкаменной Тунгуски обитали предки современных кетов. Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, Курейка и озера Мадуйское, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев. В начале XVII века известны три родовые локальные группы — земшаки в низовьях Подкаменной Тунгуски, богденцы в устье Бахты и инбаки в бассейне Елогуя.

До прихода русских кеты уже освоили металлургию, однако жили родо-племенным строем. В состав Московского государства кеты вошли в 1607 году. В российских документах они, вместе с некоторыми другими северными народами, первоначально (и довольно длительное время) именовались «остяками».

Генетические исследования

Быт

Основным занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный объект пушного промысла — белка, которая составляла 80-90 % стоимости всей добывавшейся пушнины. Сильнее всего беличий промысел был развит у южных кетов. Кроме белки кеты добывали колонка, горностая, лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а на севере и песца. Вся пушнина выплачивалась кетами в качестве ясака в русскую казну и продавалась. Для себя оставлялись только заячьи и медвежьи шкуры, а также шкуры и большая часть мяса, добываемых диких оленей и лосей. Орудием добычи прежде всего служили луки и стрелы, которые были также и военным оружием. Острые наконечники стрел, а позже и ружейные пули обмазывались ядом из разложившегося рыбьего жира. С появлением ружей луки почти вышли из употребления.

Заимствованное во 2-й половине XVII — XVIII веке у самодийцев (ненцев, энцев) транспортное оленеводство распространилось не у всех кетов; часть их, в том числе вся подкаменнотунгусская группа, оставались безоленными.

Остяк (возможно, кет) на ловле горностаев. Конец XVIII векаТрадиционное жилище кетов — чум из шестов и берестяных покрышек (кус). Другой распространённый тип жилища — землянка (бан, нус). Внутри чума на земляной пол укладывали берестяные подстилки, пихтовые ветки. Непременная часть убранства — несколько низких столиков из берёзы (л’ам), за каждым из которых ели 2-3 человека. Из берёзы и рога изготовляли поварёшки и чашки для чая и бульона.

Одежду кеты ещё до революции шили преимущественно из покупных тканей и сукна (зипуны) и из шкур домашнего и дикого оленей. Материалом для одежды служили также заячьи и беличьи шкурки.

Летний мужской костюм состоял из короткого, до колен, суконного халата — котлям (от котл — «сукно»), запахивающегося справа налево, с характерными нашивками из тесьмы на плечах и по бортам, из матерчатых штанов, суконных или шерстяных чулок до колен и кожаной обуви — чирков, часто окрашенных отваром ольхи в красноватый цвет.

Средством передвижения в зимнее время являлись широкие, подклеенные камусом лыжи. В качестве водного транспорта использовались долблёнки-однодеревки и большие дощатые лодки-илимки (грузоподъёмность до четырёх тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой[13]. На промысле охотники пользовались ручными нартами и волокушей из кожи лося.

Религия

В основе религиозных представлений кетов лежал анимизм[источник не указан 2191 день]. Мир, делившийся на три сферы (верхний небесный мир, средний мир людей и нижний подземный мир) населялся множеством добрых и злых духов.

Высшим добрым началом в кетской мифологии было небесное божество Есь. Низвергнутая на землю жена этого божества, Хоседэм, олицетворяла собой зло[14].

С приходом в Сибирь русских землепроходцев и миссионеров кеты, наряду с другими сибирскими народами, начали принимать православное крещение.

Примечания

Литература

- Алексеенко Е. А. Кеты: историко-этнографические очерки / АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. — 264 с.

- Алексеенко Е. А. Кеты. — СПб.: Просвещение, СПб. отд-ние, 1999. — 112 с. — (Народы Севера и Дальнего Востока). — ISBN 5-09-002423-5.

- Алексеенко Е. А., Дзибель Г. В. (система терминов родства), Кондратьева Н. М. (устное творчество). Кеты // Большая российская энциклопедия : электронная версия. — 2016. — Дата обращения: 03.03.2018.

- Кеты // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8.

- Кеты // Сибирь. Атлас Азиатской России. — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 664 с. — ISBN 5-287-00413-3.

- Кеты // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей ; гл. ред. Р. Г. Рафиков ; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3.

- Кривоногов В. П. Этнические процессы у кетов в начале XXI в. (опыт интервальных исследований)

Ссылки

ru-wiki.org

Рецензия на альбом группы КЕТА — Дерзости (2012)

Один из сайд-проектов Ильи Лагутенко, 4 песни которого лежат в сети вот уже почти два года, наконец-то вылился в полноценный альбом. Не явившись ни для кого неожиданностью, менее приятным событием он от этого не стал.

«КЕТА» оказалась очень удачной коллаборацией двух интересных музыкантов – всем известного Ильи Игоревича и чуть менее известного Андрея Антонца, автора нескольких самостоятельных электронных проектов, работавшего с «Мумий Троллем» и прежде.

Для альбома, носящего название «Дерзости», дерзкого здесь не так много — музыка, почти напрочь лишенная гитарного звука, представляет собой иногда плавное и текучее, иногда ритмичное, но всегда неторопливо-размеренное меланхоличное техно. Лирика, в отличие от звучания, знакомая, ибо абсолютно в духе автора: нелепые «тираннозавры» со «стаями геликоптеров» и, казалось бы, до смешного глупые словесные конструкции вроде «эскимоски шлют крутые эсэмэски» выглядят нелепо только на бумаге или, во всяком случае, в отрыве от вокала Ильи Игоревича. В его исполнении, на этот минорном от первого до последнего звука альбоме, все звучит очаровательно и грустно. «Стирай свою улыбку, она больше не смешна» — поется в драматичном опусе под названием «Клоун». В общем-то, примерно так все и произошло: мим провел рукой вдоль своего лица, уголки рта опустились, и всем знакомая безумная улыбка испарилась, уступив место тоскливому минимализму. Впрочем, в совершенный артхаус проект не скатился, дуэт умело балансирует между простыми-понятными и сложными-экспериментальными конструкциями, что делает его особенно привлекательным.

Стоить вспомнить, что это не единственный сайд-проект фронтмена «МТ» — прошлой осенью вышла пластинка «Горностая», созданная Лагутенко и Павлом Шевчуком. Появление сразу нескольких экспериментальных проектов объяснить несложно. «Мумий Тролль», как уже вполне оформленное музыкальное, к тому же, коммерчески успешное, образование, все-таки имеет свои рамки, и эксперименту приходится существовать за ними. Впрочем, местоположение этой музыки по отношению к «МТ» не имеет никакого значения. Важно, что Лагутенко в очередной раз доказал нам, что еще не все.

Автор: Павлова Ольга

—

Треклист КЕТА — Дерзости (2012):

01. Камчатка02. East Side03. Ветер04. Манго05. Почему06. Клоун07. Антифриз08. Собака09. 7/1110. Дерзости

modernrock.ru

Кеты — Интернет-энциклопедии Красноярского края

Термин «кет» был введен в обиход в 1920-х гг. Ранее в русской литературе кеты были известны как остяки, енисейские остяки, енисейцы. Предки кетов издавна жили на территории Южной Сибири вместе с другими представителями так называемых енисейскоязычных народов: аринов, ассанов, яринцев, тинцев, бахтинцев, коттов и др.

Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, Курейка и озера Мадуйского, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев.

Оставшиеся на юге енисейские племена были постепенно к XVIII—XIX вв. ассимилированы окружающими их народами. В частности, енисейцы участвовали в формировании отдельных групп хакасов (качинцев), тувинцев, шорцев, северных алтайцев.

С конца XVIII в. кеты объединились в управы, внутри которых жили отдельными стойбищами из нескольких семей. К началу XX в. у кетов преобладали малые семьи. Браку предшествовал сговор и сватовство. Центральным моментом сговора был обряд с котлом. Родственники жениха наполняли подарками (беличьи шкурки, платки) медный котел и относили к чуму невесты. Перевернутый котел означал отказ, принятие подарков — согласие на брак. После этого стороны договаривались о выкупе (калым) за невесту.

Национальные особенности ярко проявляются и в похоронной обрядности. У кетов бытовало несколько видов захоронений, в частности, в земле и воздушное. К XIX в. воздушное захоронение применялось только в отношении шаманов и детей. Покойника укладывали в яму на спину, головой к востоку, закрывали двумя досками. На могиле устанавливалась палка с развилкой, позже — православный крест. Особенностью является привязывание к кресту лоскутов белой материи. Встречались захоронения в перевернутой лодке. Воздушные захоронения устраивались в пне срубленного дерева или на помосте. Сопроводительный инвентарь ломался и портился.

Исконными занятиями кетов были пешая охота на копытных (лось, олень), водоплавающую и боровую дичь, массовый лов рыбы котцом (загородка с плетеной ловушкой). С введением ясака, а затем с развитием товарных отношений первое место занимает пушной промысел (соболь, белка).

Орудия промысла — лук и стрелы — использовались для охоты на все виды животных и птиц вплоть до 1930-х гг. Северная часть кетов заимствовала у ненцев в ограниченных размерах транспортное оленеводство, которое полностью исчезло в 1970-х гг.

Кетские охотники передвигались на широких лыжах из ели, оклеенных снизу камусом. Груз перевозили на подвижной ручной нарте. Тащить ее помогала собака. Для передвижения по воде использовались большие дощатые лодки-илимки (грузоподъемность до четырех тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой. На мелководье и озерах широко применялись выдолбленные из осины лодки-ветки.

Домашними занятиями мужчин были обработка дерева, кости, рога, кузнечество. Кетские луки и орудия труда (ножи, скребки и др.) славились на Енисейском Севере и служили предметом обмена. Женщины выделывали шкуры и бересту, изготавливали из них одежду, предметы утвари.

Фильм «Оторванные ветром от костра…» (1991 г.) из цикла «Золотой фонд красноярского телевидения» (2012 г.). Авторы: Максим Файтельберг, Владимир Черенков. Видео предоставлено ГТРК «Красноярск»

my.krskstate.ru

Дом кетов Землянкаhttp://www.narodsevera.ru

Дом кетов Землянкаhttp://www.narodsevera.ru

Чумhttp://www.narodsevera.ru

Чумhttp://www.narodsevera.ru