Кеты (народ). Кеты народ википедия

| Кеты | |

| кето, кет, денг | |

| Всего: 1 219 чел. | |

| Россия Россия 1219 (2010 г.)[1]

| |

| русский язык, кетский язык | |

| православие, анимизм, шаманизм | |

| монголоиды или североазиатская раса (енисейский антропологический тип)[3] | |

| енисейские народы | |

ru-wiki.ru

Народы России. Кеты | Наша среда

Кеты (самоназвание кето, кет — «человек», мн. ч. денг — «люди», «народ»; ранее применялись этнонимы остяки, енисейские остяки, енисейцы) — малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере Красноярского края. Используют кетский язык, который относится к группе енисейских языков.

Кеты (самоназвание кето, кет — «человек», мн. ч. денг — «люди», «народ»; ранее применялись этнонимы остяки, енисейские остяки, енисейцы) — малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере Красноярского края. Используют кетский язык, который относится к группе енисейских языков.

Широко расселены в нижнем течении р. Енисей. Больная часть кетов живет в Туруханском районе Красноярского края, расселяясь в виде компактных групп по притокам Енисея Елогую, Сургутихе, Пакулихе, Курейке. Подкаменнотунгусская группа pacceляется на территории Эвенкийского АО. Таким образом, этническая территория кетов в бассейне Енисея простирается с юга на север более чем 1500 км.

По данным переписи населения 2002 года, численность народа — 1494 человека. Проживают в основном в сельской местности трёх районов Красноярского края (1189 чел.): Туруханском (866 кетов в сёлах Келлог, Туруханск, Сургутиха, Мадуйка и др. н. п.), Эвенкийском (211 кетов в селе Суломай и др.) и Енисейском (Сым). В посёлках Келлог, Суломай и Мадуйка кетское население — преобладающее. В начале 2000-х годов несколько десятков представителей этноса проживало в г. Красноярске.

Неоднозначной является антропологическая оценка кетов. В общей расовой классификации кеты относятся к енисейскому антропологическому типу, входящему в состав уральской расы. По всему комплексу антропологических признаков кеты являются монголоидами с несколько ослабленной степенью выраженности монголоидных черт. Обладая рядом общих признаков, по территории проживания, они обнаруживают сходство с соседними народами. Так, северные группы кетов в антропологическом плане тяготеют к селькупам, отчасти хантам и ненцам, а южная, подкаменнотунгусская, к хакасам и шорцам. В настоящее время сформулировано положение, что уральские черты кеты приобрели достаточно поздно, поэтому, енисейский антропологический тип генетически не связан с уральской расой и может быть выделен в самостоятельный систематический ранг. Но данная позиция является дискуссионной.

Кетский язык в лингвистической классификации занимает изолированное положение. Он входит в енисейскую языковую семью, в которую, наряду с кетским, включаются языки зафиксированных в ХVIII в. в верховьях р. Енисей, а ныне ассимилированных, аринов, асанов, котов и некоторых других народов. Лингвистические связи енисейцев прослеживаются в отношении тюркских и самодийских языков. Современный кетский язык делится на два диалекта: имбатский, объединяющий ряд говоров территориальных группировок кетов (курейский, елогуйский и т.д.) и сымских, сохранившийся у неболъшого числа кетов.

Современные кеты являются потомками одного из так называемых енисейскоязычных народов, или даже единого енисейскоязычного народа, в прошлом жившего в Южной Сибири. Это арины, асаны, яринцы, байкотовцы и котты, которые в течение ХVIII – ХIХ вв. были ассимилированы окружающими их народами. Так, енисейские компоненты принимали участие в формировании отдельных групп хакасов (качинцы), тувинцев, шорцев, бурят. Миграционные процессы, которые в Южной Сибири были связаны с этнополитической историей тюрок, коснулись и енисейские народы. Начало переселение предков кетов связывается с IХ – ХIII вв., что привело к оседанию немногочисленных групп кетоязычного населения по берегам Енисея и его притоков. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура.

Этническая культура кетов сформировалась на основе хозяйственно-культурного типа таежных охотников и рыболовов Южной и Западной Сибири и имеет много аналогий с обликом культуры селькупов, хантов, северных алтайцев, шорцев. Это землянка со специфическим отопительным устройством — чувалом, распашная одежда, скроенная из одной шкуры, лыжи и ручная нарта. Сходными, являются многие технические приемы и технологии обработки различных материалов, способы промысла животных. В культуре кетов, которые расселяются по притокам Енисея, большую роль играет рыбная ловля, являющаяся основным видом хозяйственной деятельности в летнее время. На Енисейском Севере кеты освоили транспортное оленеводство, вместе с которым в их культуру проник ряд элементов оленеводческого обихода: одежда, олений транспорт. Южная, подкаменнотунгусская группа кетов оленеводства не знала. Наряду с выше перечисленными чертами кетской культуры, которая восходит к северной охотничье-рыболвецкой традиции, в ней присутствуют явления, относящиеся к кругу скотоводческих культур. Это распашная длиннополая халатообразная одежда, штаны, по крою сходные с южносибирскими типами, некоторые виды обуви, элементы конструкции чума, ряд пищевых традиций.

В культуре кетов выделяется несколько типов жилищ. Полуземлянка — основная разновидность постоянного жилища. В плане квадратная, имела деревянный каркас, который сверху покрывался расколотыми бревнами, ветками и дерном. Отапливалась при помощи разновидности очага — чуваша. На нем же готовится пища.

Чум — универсальное жилище. Особенностью кетского чума является набор и характер соединения основных шестов. Их два, один вставляется в развилку второго. Затем ставилось еще 5 шестов. Изнутри эта конструкция скреплялась деревянным обручем. Покрывается тисками из бересты, или оленьих шкур.

Чум — универсальное жилище. Особенностью кетского чума является набор и характер соединения основных шестов. Их два, один вставляется в развилку второго. Затем ставилось еще 5 шестов. Изнутри эта конструкция скреплялась деревянным обручем. Покрывается тисками из бересты, или оленьих шкур.

В качестве временных, использовались каркасные постройки из гнутых прутьев. Покрытием таких построек служили ветки береста.

В летний период на рыболовных угодьях в качестве жилища могла использоваться дощатая лодка-илимка грузоподъемностью до 4 тонн. На илимке из гнутых прутьев делалась каюта, покрытая берестой.

Источники: www.ethnos.nw.ru, ru.wikipedia.org

nashasreda.ru

| Кеты | |

| кето, кет, денг | |

| Всего: 1 219 чел. | |

| Россия Россия 1219 (2010 г.)[1]

| |

| русский язык, кетский язык | |

| православие, анимизм, шаманизм | |

| монголоиды или североазиатская раса (енисейский антропологический тип)[3] | |

| енисейские народы | |

ru.wikiredia.com

Кеты — википедия фото

Численность и расселение

Язык

Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой семьи. Другие родственные языки — пумпокольский, аринский, ассанский — исчезли ещё в XVIII—XIX веках. Существуют гипотезы о том, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с адыго-абхазскими, нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими (китайский, тибетский) языками[6]. По переписи 2002 г. в Красноярском крае из 1189 кетов владеют кетским языком 365 чел. (30,7 %), русским языком — 1186 чел. (99,8 %)[7].

В кетском выделяется три диалекта: северный, центральный и южный (последний в свою очередь подразделяется на говоры елогуйский и подкаменнотунгусский). Фактические различия между ними относительно невелики.

В 1930-е годы кетами использовался алфавит на латинской основе. В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы.

Как минимум с 1970-х годов происходит процесс утраты народом своего языка. В настоящее время менее 20 % кетов (возрастная группа от 50 лет и старше) считают кетский родным[4]. Число носителей, по оценкам специалистов, не превышает 150 человек[6].

Кетский язык достаточно часто становился объектом исследований лингвистов (М. А. Кастрен, Е. А. Крейнович, А. П. Дульзон, Г. К. Вернер, С. А. Старостин и др.), привлекая внимание учёных своей редкостью и сложным устройством глагольной морфологии.

Антропология

Предки современных кетов сформировались, по некоторым предположениям, в эпоху бронзы на юге междуречья Оби и Енисея в результате смешения европеоидов Южной Сибири с древними монголоидами. В антропологическом отношении кетов относили к уральскому типу, сочетающему в себе европеоидные и монголоидные черты. Однако последующее изучение позволило выделить кетов в самостоятельный енисейский тип.

Происхождение и история

Предки кетов предположительно жили на территории Южной Сибири вместе с другими представителями т. н. енисейскоязычных народов: аринов, асанов, яринцев, бахтинцев, коттов и др. По некоторым данным в I тысячелетии н. э. они вступили в контакты с тюрко-самодийско-угроязычным населением и в результате миграций оказались на Енисейском Севере. В частности, по реке Кану (правый приток Енисея) были расселены котты, по рекам Усолке и Оне (левобережье низовий Ангары) — ассаны, на Енисее в районе Красноярска — арины, выше их по правобережью Енисея до устья реки Тубы — яринцы и байкотовцы. Ниже по Енисею и его притокам Касу, Сыму, Дубчесу, Елогую, Бахте, по низовьям Подкаменной Тунгуски обитали предки современных кетов. Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, Курейка и озера Мадуйское, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев. В начале XVII века известны три родовые локальные группы — земшаки в низовьях Подкаменной Тунгуски, богденцы в устье Бахты и инбаки в бассейне Елогуя.

До прихода русских кеты уже освоили металлургию, однако жили родо-племенным строем. В состав Московского государства кеты вошли в 1607 году. В российских документах они, вместе с некоторыми другими северными народами, первоначально (и довольно длительное время) именовались «остяками».

Генетические исследования

Быт

Основным занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный объект пушного промысла — белка, которая составляла 80-90 % стоимости всей добывавшейся пушнины. Сильнее всего беличий промысел был развит у южных кетов. Кроме белки кеты добывали колонка, горностая, лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а на севере и песца. Вся пушнина выплачивалась кетами в качестве ясака в русскую казну и продавалась. Для себя оставлялись только заячьи и медвежьи шкуры, а также шкуры и большая часть мяса, добываемых диких оленей и лосей. Орудием добычи прежде всего служили луки и стрелы, которые были также и военным оружием. Острые наконечники стрел, а позже и ружейные пули обмазывались ядом из разложившегося рыбьего жира. С появлением ружей луки почти вышли из употребления.

Заимствованное во 2-й половине XVII — XVIII веке у самодийцев (ненцев, энцев) транспортное оленеводство распространилось не у всех кетов; часть их, в том числе вся подкаменнотунгусская группа, оставались безоленными.

Остяк (возможно, кет) на ловле горностаев. Конец XVIII векаТрадиционное жилище кетов — чум из шестов и берестяных покрышек (кус). Другой распространённый тип жилища — землянка (бан, нус). Внутри чума на земляной пол укладывали берестяные подстилки, пихтовые ветки. Непременная часть убранства — несколько низких столиков из берёзы (л’ам), за каждым из которых ели 2-3 человека. Из берёзы и рога изготовляли поварёшки и чашки для чая и бульона.

Одежду кеты ещё до революции шили преимущественно из покупных тканей и сукна (зипуны) и из шкур домашнего и дикого оленей. Материалом для одежды служили также заячьи и беличьи шкурки.

Летний мужской костюм состоял из короткого, до колен, суконного халата — котлям (от котл — «сукно»), запахивающегося справа налево, с характерными нашивками из тесьмы на плечах и по бортам, из матерчатых штанов, суконных или шерстяных чулок до колен и кожаной обуви — чирков, часто окрашенных отваром ольхи в красноватый цвет.

Средством передвижения в зимнее время являлись широкие, подклеенные камусом лыжи. В качестве водного транспорта использовались долблёнки-однодеревки и большие дощатые лодки-илимки (грузоподъёмность до четырёх тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой[13]. На промысле охотники пользовались ручными нартами и волокушей из кожи лося.

Религия

В основе религиозных представлений кетов лежал анимизм[источник не указан 2191 день]. Мир, делившийся на три сферы (верхний небесный мир, средний мир людей и нижний подземный мир) населялся множеством добрых и злых духов.

Высшим добрым началом в кетской мифологии было небесное божество Есь. Низвергнутая на землю жена этого божества, Хоседэм, олицетворяла собой зло[14].

С приходом в Сибирь русских землепроходцев и миссионеров кеты, наряду с другими сибирскими народами, начали принимать православное крещение.

Примечания

Литература

- Алексеенко Е. А. Кеты: историко-этнографические очерки / АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. — 264 с.

- Алексеенко Е. А. Кеты. — СПб.: Просвещение, СПб. отд-ние, 1999. — 112 с. — (Народы Севера и Дальнего Востока). — ISBN 5-09-002423-5.

- Алексеенко Е. А., Дзибель Г. В. (система терминов родства), Кондратьева Н. М. (устное творчество). Кеты // Большая российская энциклопедия : электронная версия. — 2016. — Дата обращения: 03.03.2018.

- Кеты // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8.

- Кеты // Сибирь. Атлас Азиатской России. — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 664 с. — ISBN 5-287-00413-3.

- Кеты // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей ; гл. ред. Р. Г. Рафиков ; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3.

- Кривоногов В. П. Этнические процессы у кетов в начале XXI в. (опыт интервальных исследований)

Ссылки

org-wikipediya.ru

Кеты (народ) Вики

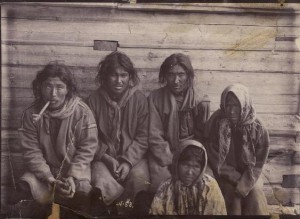

Семья кетов. Начало XX векаКе́ты (самоназвание кето, кет — «человек», мн. ч. денг — «люди», «народ»; ранее применялись этнонимы остяки́, енисе́йские остяки́, енисе́йцы) — малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере Красноярского края. Используют кетский язык, который относится к группе енисейских языков.

Численность и расселение[ | код]

По данным переписи населения 2002 года, численность народа — 1494 человека. Проживают в основном в сельской местности трёх районов Красноярского края (1189 чел.): Туруханском (866 кетов в сёлах Келлог, Туруханск, Сургутиха, Мадуйка и др. н. п.), Эвенкийском (211 кетов в селе Суломай и др.) и Енисейском (Сым). В посёлках Келлог, Суломай и Мадуйка кетское население — преобладающее. В начале 2000-х годов несколько десятков представителей кетского этноса проживало в г. Красноярске[4].

Численность кетов в населённых пунктах Красноярского края в 2002 г.[5]:

Динамика численности кетов в России:

Язык[ | код]

Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой семьи. Другие родственные языки — пумпокольский, аринский, ассанский — исчезли ещё в XVIII—XIX веках. Существуют гипотезы о том, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с адыго-абхазскими, нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими (китайский, тибетский) языками[6]. По переписи 2002 г. в Красноярском крае из 1189 кетов владеют кетским языком 365 чел. (30,7 %), русским языком — 1186 чел. (99,8 %)[7].

В кетском выделяется три диалекта: северный, центральный и южный (последний в свою очередь подразделяется на говоры елогуйский и подкаменнотунгусский). Фактические различия между ними относительно невелики.

В 1930-е годы кетами использовался алфавит на латинской основе. В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы.

Как минимум с 1970-х годов происходит процесс утраты народом своего языка. В настоящее время менее 20 % кетов (возрастная группа от 50 лет и старше) считают кетский родным[4]. Число носителей, по оценкам специалистов, не превышает 150 человек[6].

Кетский язык достаточно часто становился объектом исследований лингвистов (М. А. Кастрен, Е. А. Крейнович, А. П. Дульзон, Г. К. Вернер, С. А. Старостин и др.), привлекая внимание учёных своей редкостью и сложным устройством глагольной морфологии.

Антропология[ | код]

Предки современных кетов сформировались, по некоторым предположениям, в эпоху бронзы на юге междуречья Оби и Енисея в результате смешения европеоидов Южной Сибири с древними монголоидами. В антропологическом отношении кетов относили к уральскому типу, сочетающему в себе европеоидные и монголоидные черты. Однако последующее изучение позволило выделить кетов в самостоятельный енисейский тип.

Происхождение и история[ | код]

Предки кетов предположительно жили на территории Южной Сибири вместе с другими представителями т. н. енисейскоязычных народов: аринов, асанов, яринцев, бахтинцев, коттов и др. По некоторым данным в I тысячелетии н. э. они вступили в контакты с тюрко-самодийско-угроязычным населением и в результате миграций оказались на Енисейском Севере. В частности, по реке Кану (правый приток Енисея) были расселены котты, по рекам Усолке и Оне (левобережье низовий Ангары) — ассаны, на Енисее в районе Красноярска — арины, выше их по правобережью Енисея до устья реки Тубы — яринцы и байкотовцы. Ниже по Енисею и его притокам Касу, Сыму, Дубчесу, Елогую, Бахте, по низовьям Подкаменной Тунгуски обитали предки современных кетов. Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, Курейка и озера Мадуйское, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев. В начале XVII века известны три родовые локальные группы — земшаки в низовьях Подкаменной Тунгуски, богденцы в устье Бахты и инбаки в бассейне Елогуя.

До прихода русских кеты уже освоили металлургию, однако жили родо-племенным строем. В состав Московского государства кеты вошли в 1607 году. В российских документах они, вместе с некоторыми другими северными народами, первоначально (и довольно длительное время) именовались «енисейскими остяками».

Генетические исследования[ | код]

С кетами некоторыми исследователями связывается окуневская и карасукская культура[8] (II тысячелетие до н. э.) Южной Сибири, а также редкая гаплогруппа Q[9], указывающая на родство с американскими индейцами.

Исследование ДНК кетов выявило, что у них доминируют Y-хромосомная гаплогруппа Q1a и митохондриальная гаплогруппа U4[10][11]. 94% кетов имеют Y-хромосомную гаплогруппу Q (у селькупов — 66%)[12].

Основным занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный объект пушного промысла — белка, которая составляла 80-90 % стоимости всей добывавшейся пушнины. Сильнее всего беличий промысел был развит у южных кетов. Кроме белки кеты добывали колонка, горностая, лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а на севере и песца. Вся пушнина выплачивалась кетами в качестве ясака в русскую казну и продавалась. Для себя оставлялись только заячьи и медвежьи шкуры, а также шкуры и большая часть мяса, добываемых диких оленей и лосей. Орудием добычи прежде всего служили луки и стрелы, которые были также и военным оружием. Острые наконечники стрел, а позже и ружейные пули обмазывались ядом из разложившегося рыбьего жира. С появлением ружей луки почти вышли из употребления.

Заимствованное во 2-й половине XVII — XVIII веке у самодийцев (ненцев, энцев) транспортное оленеводство распространилось не у всех кетов; часть их, в том числе вся подкаменнотунгусская группа, оставались безоленными.

Остяк (возможно, кет) на ловле горностаев. Конец XVIII векаТрадиционное жилище кетов — чум из шестов и берестяных покрышек (кус). Другой распространённый тип жилища — землянка (бан, нус). Внутри чума на земляной пол укладывали берестяные подстилки, пихтовые ветки. Непременная часть убранства — несколько низких столиков из берёзы (л’ам), за каждым из которых ели 2-3 человека. Из берёзы и рога изготовляли поварёшки и чашки для чая и бульона.

Одежду кеты ещё до революции шили преимущественно из покупных тканей и сукна (зипуны) и из шкур домашнего и дикого оленей. Материалом для одежды служили также заячьи и беличьи шкурки.

Летний мужской костюм состоял из короткого, до колен, суконного халата — котлям (от котл — «сукно»), запахивающегося справа налево, с характерными нашивками из тесьмы на плечах и по бортам, из матерчатых штанов, суконных или шерстяных чулок до колен и кожаной обуви — чирков, часто окрашенных отваром ольхи в красноватый цвет.

Средством передвижения в зимнее время являлись широкие, подклеенные камусом лыжи. В качестве водного транспорта использовались долблёнки-однодеревки и большие дощатые лодки-илимки (грузоподъёмность до четырёх тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой[13]. На промысле охотники пользовались ручными нартами и волокушей из кожи лося.

Религия[ | код]

В основе религиозных представлений кетов лежал анимизм[источник не указан 2260 дней]. Мир, делившийся на три сферы (верхний небесный мир, средний мир людей и нижний подземный мир) населялся множеством добрых и злых духов.

Высшим добрым началом в кетской мифологии было небесное божество Есь. Низвергнутая на землю жена этого божества, Хоседэм, олицетворяла собой зло[14].

С приходом в Сибирь русских землепроходцев и миссионеров кеты, наряду с другими сибирскими народами, начали принимать православное крещение.

Примечания[ | код]

Литература[ | код]

- Алексеенко Е. А. Кеты: историко-этнографические очерки / АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. — 264 с.

- Алексеенко Е. А. Кеты. — СПб.: Просвещение, СПб. отд-ние, 1999. — 112 с. — (Народы Севера и Дальнего Востока). — ISBN 5-09-002423-5.

- Алексеенко Е. А., Дзибель Г. В. (система терминов родства), Кондратьева Н. М. (устное творчество). Кеты // Большая российская энциклопедия : электронная версия. — 2016. — Дата обращения: 03.03.2018.

- Кеты // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8.

- Кеты // Сибирь. Атлас Азиатской России. — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 664 с. — ISBN 5-287-00413-3.

- Кеты // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей ; гл. ред. Р. Г. Рафиков ; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3. Архивировано 29 ноября 2014 года.

- Кривоногов В. П. Этнические процессы у кетов в начале XXI в. (опыт интервальных исследований)

Ссылки[ | код]

ru.wikibedia.ru

Кеты — википедия орг

Численность и расселение

Язык

Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой семьи. Другие родственные языки — пумпокольский, аринский, ассанский — исчезли ещё в XVIII—XIX веках. Существуют гипотезы о том, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с адыго-абхазскими, нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими (китайский, тибетский) языками[6]. По переписи 2002 г. в Красноярском крае из 1189 кетов владеют кетским языком 365 чел. (30,7 %), русским языком — 1186 чел. (99,8 %)[7].

В кетском выделяется три диалекта: северный, центральный и южный (последний в свою очередь подразделяется на говоры елогуйский и подкаменнотунгусский). Фактические различия между ними относительно невелики.

В 1930-е годы кетами использовался алфавит на латинской основе. В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы.

Как минимум с 1970-х годов происходит процесс утраты народом своего языка. В настоящее время менее 20 % кетов (возрастная группа от 50 лет и старше) считают кетский родным[4]. Число носителей, по оценкам специалистов, не превышает 150 человек[6].

Кетский язык достаточно часто становился объектом исследований лингвистов (М. А. Кастрен, Е. А. Крейнович, А. П. Дульзон, Г. К. Вернер, С. А. Старостин и др.), привлекая внимание учёных своей редкостью и сложным устройством глагольной морфологии.

Антропология

Предки современных кетов сформировались, по некоторым предположениям, в эпоху бронзы на юге междуречья Оби и Енисея в результате смешения европеоидов Южной Сибири с древними монголоидами. В антропологическом отношении кетов относили к уральскому типу, сочетающему в себе европеоидные и монголоидные черты. Однако последующее изучение позволило выделить кетов в самостоятельный енисейский тип.

Происхождение и история

Предки кетов предположительно жили на территории Южной Сибири вместе с другими представителями т. н. енисейскоязычных народов: аринов, асанов, яринцев, бахтинцев, коттов и др. По некоторым данным в I тысячелетии н. э. они вступили в контакты с тюрко-самодийско-угроязычным населением и в результате миграций оказались на Енисейском Севере. В частности, по реке Кану (правый приток Енисея) были расселены котты, по рекам Усолке и Оне (левобережье низовий Ангары) — ассаны, на Енисее в районе Красноярска — арины, выше их по правобережью Енисея до устья реки Тубы — яринцы и байкотовцы. Ниже по Енисею и его притокам Касу, Сыму, Дубчесу, Елогую, Бахте, по низовьям Подкаменной Тунгуски обитали предки современных кетов. Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, Курейка и озера Мадуйское, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев. В начале XVII века известны три родовые локальные группы — земшаки в низовьях Подкаменной Тунгуски, богденцы в устье Бахты и инбаки в бассейне Елогуя.

До прихода русских кеты уже освоили металлургию, однако жили родо-племенным строем. В состав Московского государства кеты вошли в 1607 году. В российских документах они, вместе с некоторыми другими северными народами, первоначально (и довольно длительное время) именовались «остяками».

Генетические исследования

Быт

Основным занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный объект пушного промысла — белка, которая составляла 80-90 % стоимости всей добывавшейся пушнины. Сильнее всего беличий промысел был развит у южных кетов. Кроме белки кеты добывали колонка, горностая, лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а на севере и песца. Вся пушнина выплачивалась кетами в качестве ясака в русскую казну и продавалась. Для себя оставлялись только заячьи и медвежьи шкуры, а также шкуры и большая часть мяса, добываемых диких оленей и лосей. Орудием добычи прежде всего служили луки и стрелы, которые были также и военным оружием. Острые наконечники стрел, а позже и ружейные пули обмазывались ядом из разложившегося рыбьего жира. С появлением ружей луки почти вышли из употребления.

Заимствованное во 2-й половине XVII — XVIII веке у самодийцев (ненцев, энцев) транспортное оленеводство распространилось не у всех кетов; часть их, в том числе вся подкаменнотунгусская группа, оставались безоленными.

Остяк (возможно, кет) на ловле горностаев. Конец XVIII векаТрадиционное жилище кетов — чум из шестов и берестяных покрышек (кус). Другой распространённый тип жилища — землянка (бан, нус). Внутри чума на земляной пол укладывали берестяные подстилки, пихтовые ветки. Непременная часть убранства — несколько низких столиков из берёзы (л’ам), за каждым из которых ели 2-3 человека. Из берёзы и рога изготовляли поварёшки и чашки для чая и бульона.

Одежду кеты ещё до революции шили преимущественно из покупных тканей и сукна (зипуны) и из шкур домашнего и дикого оленей. Материалом для одежды служили также заячьи и беличьи шкурки.

Летний мужской костюм состоял из короткого, до колен, суконного халата — котлям (от котл — «сукно»), запахивающегося справа налево, с характерными нашивками из тесьмы на плечах и по бортам, из матерчатых штанов, суконных или шерстяных чулок до колен и кожаной обуви — чирков, часто окрашенных отваром ольхи в красноватый цвет.

Средством передвижения в зимнее время являлись широкие, подклеенные камусом лыжи. В качестве водного транспорта использовались долблёнки-однодеревки и большие дощатые лодки-илимки (грузоподъёмность до четырёх тонн) с мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой[13]. На промысле охотники пользовались ручными нартами и волокушей из кожи лося.

Религия

В основе религиозных представлений кетов лежал анимизм[источник не указан 2191 день]. Мир, делившийся на три сферы (верхний небесный мир, средний мир людей и нижний подземный мир) населялся множеством добрых и злых духов.

Высшим добрым началом в кетской мифологии было небесное божество Есь. Низвергнутая на землю жена этого божества, Хоседэм, олицетворяла собой зло[14].

С приходом в Сибирь русских землепроходцев и миссионеров кеты, наряду с другими сибирскими народами, начали принимать православное крещение.

Примечания

Литература

- Алексеенко Е. А. Кеты: историко-этнографические очерки / АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. — 264 с.

- Алексеенко Е. А. Кеты. — СПб.: Просвещение, СПб. отд-ние, 1999. — 112 с. — (Народы Севера и Дальнего Востока). — ISBN 5-09-002423-5.

- Алексеенко Е. А., Дзибель Г. В. (система терминов родства), Кондратьева Н. М. (устное творчество). Кеты // Большая российская энциклопедия : электронная версия. — 2016. — Дата обращения: 03.03.2018.

- Кеты // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8.

- Кеты // Сибирь. Атлас Азиатской России. — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 664 с. — ISBN 5-287-00413-3.

- Кеты // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей ; гл. ред. Р. Г. Рафиков ; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3.

- Кривоногов В. П. Этнические процессы у кетов в начале XXI в. (опыт интервальных исследований)

Ссылки

www-wikipediya.ru

Кеты

Ке́ты (самоназвание кето, кет — «человек», мн. ч. денг — «люди», «народ»; ранее применялись этнонимы остяки, енисейские остяки, енисейцы) — малочисленный коренной народ Сибири. Используют кетский язык, который относится к группе енисейских языков.

По данным переписи населения 2002 года, численность народа — 1494 человека. Проживают в основном в сельской местности трёх районов Красноярского края (1189 чел.): Туруханском (866 кетов в сёлах Келлог, Туруханск, Сургутиха, Мадуйка и др. н. п.), Эвенкийском (211 кетов в селе Суломай и др.) и Енисейском (Сым). В посёлках Суломай и Мадуйка кетское население — преобладающее. В начале 2000-х годов несколько десятков представителей этноса проживало в г. Красноярске.

Численность кетов в России

.

Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой семьи. Другие родственные языки — пумпокольский, аринский, ассанский — исчезли ещё в XVIII—XIX веках вместе с их носителями. Наука предполагает, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с адыго-абхазскими, нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими (китайский, тибетский) языками. По переписи 2002 г. в Красноярском крае из 1189 кетов владеют кетским языком 365 чел. (30,7 %), русским языком — 1186 чел. (99,8 %).

В кетском языке выделяется три диалекта: северный, центральный и южный (последний в свою очередь подразделяется на говоры елогуйский и подкаменнотунгусский). Фактические различия между ними относительно невелики.

В 1930-е годы кетами использовался алфавит на латинской основе. В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы.

С 1970-х годов происходит процесс утраты народом своего языка. В настоящее время менее 20 % кетов (возрастная группа от 50 лет и старше) считают кетский родным. Число носителей, по оценкам специалистов, не превышает 150 человек.

Кетский язык был и остаётся чрезвычайно популярным объектом лингвистических исследований (Е. А. Крейнович, А. П. Дульзон, С. А. Старостин, Г. К. Вернер и др.), прежде всего, из-за сложности устройства его глагольной морфологии.

Предки современных кетов сформировались, видимо, в эпоху бронзы на Юге междуречья Оби и Енисея в результате смешения европеоидов Южной Сибири с древними монголоидами.

С кетами связывается карасукская культура (2 тыс. до н. э.) Казахстана и Южной Сибири.

В основе религиозных представлений кетов лежал анимизм. Мир, делившийся на три сферы (верхний небесный мир, средний мир людей и нижний подземный мир) населялся множеством добрых и злых духов.

Высшим добрым началом в кетской мифологии было небесное божество Есь. Низвергнутая на землю жена этого божества, Хоседэм, олицетворяла собой зло

www.edu.severodvinsk.ru